空威張りビヘイビア

-

わたしはゆめをみていた。

だいぶ昔のゆめだ。

おさないころのできごとだ。

わたしは人よりも少しめぐまれてそだったと思う。ほしいものが手にはいらなくてこまったことは、あまりない。

そのかわりに、おとなのいいつけはよくまもらなければならなかった。

わたしは毎日いそがしかった。ならいごとをたくさんした。おとなのみんなに言われたとおりに、いろいろなことをべんきょうし、おそわった。

両親もたいへんいそがしかったので、わたしは親たちがかえってくるまで、やしきで待っているのではなく、外にあずけられていた。

うまく思い出せないけれど、そこは学校ではない。放課後の、なんたら教室。じどう保育しせつ、というやつだったかもしれない。

わたしはそこで毎日待っていた。

別にさむくもないのに、さむいなあ、さむいなあ、とときどき感じた。

もっとも、ひとりでさびしいということはなかった。

そこには、おなじみの男の子がいたからだ。

いたずらずきの男の子だった。

わたしのしらないいろいろなあそびをしっていた。

いっしょにあそぼうと彼はさそってくれる。

でもわたしはルールをしらないので、これからおぼえないと、あそびかたがわかりません。べんきょうします。

わたしがそう言うと彼はなんだかこまっていた。

今になって思いかえすと、わたしはまじめすぎるなあ。

けど、彼はそのうちにわらった。

あそぶのに、べんきょうとかいらないよ……とりあえず、おやつをたべよう。

そう言った彼がもってきたのは、わたしがたべたことのない、みたこともない、どくどくしいカラフルな色をした、だがし、というやつだった。

だけど、とってもおいしかった。

わたしは手をべとべとにしながらむちゅうでたくさんたべた。

おかしをたべることに決まったきまりとかないでしょ、と彼は言った。

たぶん、彼といっしょにたべたから、おいしいんだな、とわたしも思った。

それからいっしょに絵本をみようということになった。

絵本をみるためのおとなのルールは特になかったので、気のむくままにわたしと彼はぱらぱらとページをめくった。

わたしはびっくりした。

びよよーん。

とびだすえほんだ!

本から立ちあがってくる、森の木、くも、わたあめ、あめだま。

ページが立体的に飛びでてくるのははじめてみたので、わたしはとてもよろこぶ。彼は手をたたいてわらった。

にぎやかで色とりどりにみちたその絵本は、なんだかさむかったわたしを、ほんのりあたたかくした。

彼はとても手先がきようだった。ここの紙をおりまげてこうやるととびだすのだぞ! と本のつくりをまねして、おりがみをつくって、おしえてくれた。

そんなことは今までどんな先生もおしえてくれなかった。わたしはうんうんとうなずいた。

わたしは彼ほどきようではないので、とびだすえほんの作り方をおぼえたりはできなかったけれど。

しらないことをおそわると、こんなにうれしいことがあるのだと知った。

いそがしい毎日が、やがてわたしは楽しみになった。

おべんきょうをすれば、彼にも会える。もっといろんなことをしりたいな。

ある日、彼の姿が消える。

いや、私のほうからその場所に訣別しなくてはならなくなったのだ。

理由や経緯は思い出せないが、そこを離れなければならなかった。

私は、私をそこから永遠に連れ出してしまおうとする両親にイヤイヤをした。引っ張る手に逆らおうとした。

でもおとなの力は強い。私はまだ力のない子どもだった。結局は、力に頼らなければやっていけない。

去り際、私は最後に彼の名を呼んだ。

彼は私を見て、そっと微笑んだ、と思う。

けれどどうしてか、見送ってはくれなかった。引き留めてもくれなかった。彼はじっとそこに座って、ぼうっと、たたずんだまま。

遠ざかっていく。遠ざかっていく……彼の姿が見えなくなっていく……。

月日が経ち、たとえ力が足りていなくても、私はどんどんおとなに近づけさせられている。

いたずらなこどもがいいのに。

おとなにさせられてしまう。

彼のもとに残った、あの飛び出す絵本は、もう開かないのだろうか。

-

ナルキは再び、徐々に学内で目立つようになってきた。

相変わらずの甘い匂いを周囲に漂わせ、朗らかな微笑みを振りまきながら。

賑やかな取り巻きを、わいわいわやわやとはべらせて。

飴を舐め舐め、練り歩いている。

「やあツカサ」

「おう」

適当に挨拶を交わす程度には、ツカサもナルキに馴染んでいた。

だが律は、ナルキから距離を置いているようだった。警戒するように。さもなければ、あえて触れないようにして、遠くから観察するように。

どうしてそうやって意識的にナルキを避けているのか、何気なくツカサが訊くと、「なんとなく苦手なタイプなので」と律は答えた。

「俺のことは苦手じゃないのか」

「ツカサさんのほうが、私のことを苦手なのだと思っていましたが」

「俺は、風紀委員が苦手なんだ」

ツカサは肩をすくめる。「ところで、思い出したのですけど」放課後の廊下で、不意に律が言った。「先日、おかしな夢を見ました」

「夢? どんな」

ツカサは訊く。けれど律は口ごもり、考えるようにあごに手をやる。

「それがよくわからないのです……なんと言っていいのか。けれど、だから、おかしいのです」

「意味がわからないが」

ツカサは眉をひそめ、いぶかしげな顔をする。

律にも説明がつかない。そのことだけはハッキリしている。ただ言葉にならないので、ツカサにはそのおかしさがうまく伝わらない。

「ああ、それよりも」気を取り直し、律は真顔になる。「反応がありました」

ツカサも表情を戻した。しばらくぶりに、律が古ぼけた虫取り網を持ち出していると気づく。以前ツカサが渡した網だ。律はそれをツカサの前に突き出し、ぱっと手を離した。

網の棒がその場で直立して……倒れない。しかし風もないのに、網の目がぶるぶると小刻みに震え、なびいている。

「見つけたな、これは」とツカサ。

「はい。餓鬼ちゃんですね」律にも感触があるのだ。由来とホンネを繋ぐ見えない絆のようなもので、わかるのだ。次には逢える。律にはきっと見つけられる。見つければ、さまよえる餓鬼ちゃんを捕まえることが出来るだろう。

迷い子にしているのは嫌だ。必ず、連れ戻す。

律は再び虫取り網を両手に握りしめ、よしっ、と気合いを入れる。

「頑張れ、鹿乃川」

「はいっ」

ツカサの励ましを背に、律はきょろきょろと廊下の左右を見回し、「んん、あっちかな」と僅かな網の導きを頼りに、一方へと動き始めた。

それをそっと見送るツカサ――

「やあ、元気?」

目の前に現れたのはナルキだった。

「普段通り、不元気だ」

明るいナルキに皮肉を言ったつもりのツカサだが、ナルキには利かなかった。

「確かに。不健康な笑顔だなあ。不健康は身体に良くないよツカサ。さあ、栄養のあるお菓子を食べよう」

ナルキが取り出したるは、栄養バランス調整食をうたうビスケットだ。

「チーズ味にバター風味、勿論チョコ味も。これなら、ごはんがわりにもなる」

「なんでも良く持ってるな、お前」

「へへへ」

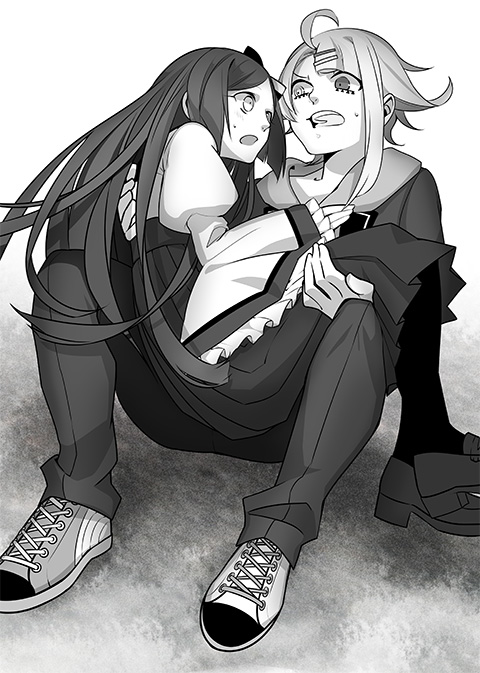

ツカサは裏庭に出て無造作に腰を下ろす。小腹が減っていた。ナルキはお構いなしについてきて、実に人懐っこい、馴れ馴れしい感じで、ツカサの横に寄り添って座り、肩をもつ。

「遠慮せずに食べなよ」とビスケットを差し出すナルキ。

「何か企んでないだろうな?」ツカサは怪しむ。

「何をだよ」あくまで、ナルキはあっけらかんとしている。

「どうしてそんなに食い物をくれるんだ?」

「お弁当、足りてなかったんじゃないかなと思って」

「そもそも、まともな食い物か、それ」

「疑うのかい? それなら、はんぶんこだ」

ナルキはビスケットのひとつをぱきっと割って、半分を自分の口に入れつつ、もう半分をツカサに寄越す。

「おいひい……おいしいから。ほら。ほらほら。ややビターなチョコ味だよ」

「仕方ない。貰う」

ツカサは受け取った。半分のビスケットを頬張る。まったくお節介な男だ。どういう魂胆があるのだろう? 何も考えていないのかも知れないが、それならば一層怪しい。

ただ、味は悪くない。空きっ腹だったせいもあるが、うまかった。

ふと、裏庭を囲む学舎の上階の窓を見た。

窓際にぞろぞろと女学生たちが集まり、こちらを覗き込んでいる。そしてナルキとツカサの様子に指を差して、何やら、こそこそ、ひそひそ、きゃあきゃあ、とかしましく盛り上がっている。

「おい! ナルキ!」

「なに、ツカサ」

「変な注目を浴びてる」

「人気者はつらいね」

「お前が騒がれるのは別に珍しくもない、だが俺はこんな風に他人にじろじろ見られるのは」

「こんな風にって、どんな風になんだい? 僕はこどもだから、よくわからないな」

言いながらナルキはやたらと、ツカサに顔を寄せてくる。

近い。

上階の窓際がさらに、わきゃー、となる。

わざとやっているのか。それとも本当に無邪気なのか。お前たちはどんな妄想をかき立てているのか。

耐えきれずツカサは立ち上がった。上階の窓を、きっと見据えた。

わやわやする女学生に混じって、そこに虫取り網を持った律が、目をまん丸にしながら顔を出していた。

律よ。お前もか。

と、ツカサは一瞬思ったが、違った。

窓の外に網ごと放り出されそうになって、律はつんのめっている。律の意思にかかわらず、網の先が勝手に、前へ前へと出ているかのようだ。

暴れる網を抑えるべく踏ん張る険しい形相に律はなり、女学生たちが何事かと、きょとんとする。

すぽん。とん。がららーん。

突然、律の手から虫取り網がすっぽ抜けて、律の姿は窓から向こうに消えた。後ろの廊下に転倒したらしい。網のほうは音を立てながら、窓のこちら側、裏庭へと落下して、そのまま地面へと倒れた。

「なんだこれ」

ツカサの隣で座ったままのナルキは、ふと真顔になってその網を見つめた。

中腰のまま、するすると、ナルキが網に近づいていく。

「なんだこれ、なんだこれなんだこれ」

何故かナルキが言い募る。

網は、微弱ながらひとりでにかさかさと揺れている。ツカサの術が掛かっている網だ。どこかにいる餓鬼ちゃんを、捜しているのだ。

ナルキが好奇心からか、網に手を伸ばしかけた。

すると虫取り網は突然、立ち上がった。手も触れずに立った網棒を見て、ナルキは「わあっ!!」と驚き声を上げる。

途端。

ざあああっ、と滝のような飴玉の洪水が局地降ってくる。それはまるで裏庭の一角だけを覆う、虚空から現れたカラフルなカーテンだ。飴の雨は、ナルキと、起立した虫取り網の間を隔てる壁になった。

「あわ、あわわ」

ナルキは突然のことにパニックになったのか、這うようにして旧校舎側に逃げ入っていった。虫取り網は飴玉の滝に引っ掛かってしまったのか、右往左往然、その場でふらふらとしている。

「ナルキ! 落ち着け!」

叫んでみるツカサだけれど、階段をダッシュでのぼっていくナルキの後ろ姿には聞こえていないようだ。この状況に落ち着け、というのも難しいとは思うが。

「うっ!?」

しかしすかさず、飛んで後ずさった。足元にドロドロのチョコレート、川みたいになったそれが猛スピードで流れ出してきたのだ。チョコは裏庭を埋め尽くさんばかりの大量で、慌ててツカサも校舎隣の渡り廊下まで撤退する。

「餓鬼ちゃんの暴走が再開したのか?」

突然のお菓子騒動復活だが、これを餓鬼ちゃんの仕業と思うのは、ツカサには自然な推測だ。

だがツカサは、もうひとつ怪しんだ。

「いや、まさか虫取り網の故障じゃないだろうな?」

道具の使い手が働きかけてもいないのに、道具である網がこんなに暴れて動くのは変だ。ツカサは術を間違えたのかと考え、手順をぶつぶつと唱えて確認する。

間違えていない、自分は間違えてはいない、大丈夫なはずだ、大丈夫なはずだ……。

上階の窓の女学生たちは、指さす対象をツカサたちからお菓子の滝や川に変え、最初は愉快げに、だが事の大きさにだんだんと不安げにざわめいている。

肝心の網は飴の滝を避けたが、川から沼へとなりつつあるチョコの群れの中で立ち尽くしていた。

「ツカサさん! どいてください!」

新校舎側から階段を下りて、律が駆け入ってくる。そしてツカサを押しのけるとチョコの沼にためらいなくばしゃばしゃと突っ込んでいき――意外にも、沼は上履きの底をちょっと濡らす程度の深さしかなかったのだが――とにかく網を引っ掴んで、渡り廊下に戻ってきた。

「鹿乃川、お前……すごい度胸だな」

「何がですか!? それより見つけたんです、餓鬼ちゃんを!!」

律は息を切らせながら、自分でやっているのか、それとも網が餓鬼ちゃんに反応して勝手にそうなっているのか、両手で虫取り網をぶおんぶおんと派手に回しながら、言った。そして渡り廊下の先の旧校舎へと突進していく。

「間違いないのか?」

ツカサは律をようやく追いかけながら言う。

「彼がそうなんでしょ!」

猛然と走りながら律。

彼? ツカサは首をひねったが、すぐに感づいた。

「ツカサ、ツカサ! たすけてー! おーい、たすけてくれー! 律をとめてー!」

校内の案内に詳しくないナルキが、あちこち廊下に迷いながら叫んでいる。

「待ちなさい、餓鬼ちゃん!」

律は網を振りかざし、近道を探しながら階段を上へ下へと大騒ぎ。

「……早く気づけよ」

地上階のロビーにおいてけぼりにされながら、頭を掻き、ツカサはひとりごちた。それから扇子を取り出し、揺らしてみる。確かに、自分の制御に入ってこない誰かのホンネが駆け回っているのが感じられた。

いや、本当は心のどこかでとっくにわかっていながらも、この状況を泳がせて、楽しんでいたのかも知れない。

ツカサは苦笑いした。

ナルキが、餓鬼ちゃんだったのだ。

ただあまりにカモフラージュが巧妙で、わかりにくかった。

「待ちなさいと言われても待てないよ!」と、ナルキ=青年姿の餓鬼ちゃん。

「この旧館は歴史ある建造物です! そんなに走り回ってはいけません!」風紀委員の律もしかし、今はどたどたと廊下に音を響かせながら、虫取り網を振りかざしていた。

その網の妙に大きな動きは、暴走する餓鬼ちゃんへの共鳴か。

激しい追いかけっこが続き、そのうちに、ナルキは律に追い詰められた。廊下の端には『開放厳禁』と書かれた扉がある。それをナルキは背負った格好になった。

律は退路を断つべくナルキに立ちはだかる。鬼気迫る……というには少々まろやかだが、律は怖そうな表情を作って、ナルキを睨んだ。

「餓鬼ちゃん、どうしてそんな姿なのですか」

「これもキミの願望だよ」

「何故あなたを苦手に感じていたのか、私はわかりました。人前で自分の望みを堂々とさらけ出すのは恥ずかしいからです」

「まあ、ホンネだからね。僕がツカサといちゃいちゃしたいのも、本当のところ……」

「ち、違います! ええい! 覚悟!!」

律は虫取り網を振りかぶった。

そこから逃れるべく、ナルキ餓鬼ちゃんは下がって飛んだ。

開けてはいけない扉を開きつつ、彼は後ろに向かってジャンプした。

その扉は、どこにも繋がっていない。中空にあった。設計者はどういう構造のつもりで作ったのか、非常口のはずだったのか、けれどともあれ、旧校舎の三階から直接、階段も何もない場所に扉は開く。

ナルキ餓鬼ちゃんは、人間ではない。

不自然にも素早く鋭い軌道で、すとんと地面に向かって彼は落ちていき、しかし華麗に無事、庭の中へとまっすぐに降りた。

怪我も衝撃もない。幸運の極みか。

ぱっとスポーツ競技めいた直立の着地ポーズを、気取ってやってみせる余裕すらある。新校舎にいる学徒の一団から喝采が起こった。栄誉を称えるかの如く、彼の姿は新校舎の中へと迎えられていく。

まだ、彼は逃げるつもりなのか。

だが残るは不幸だった。

律は、この旧校舎の開かずの扉のことを知っていた。だから当然踏みとどまった。が、虫取り網は激しい勢いのまま、餓鬼ちゃんの後を追いかけようとしてしまった。

咄嗟に律は踵を返したが、遅かった。あまりに大きく振りかぶっていたせいで、間に合わなかったのだと思う。

網は扉には向かわなかったが、近くにあった窓を、思い切り、突き破った。

混乱に陥った餓鬼ちゃんと共鳴するかの如く、壊れてしまった虫取り網。

その勢いに、律は連れて行かれる。

外に出た瞬間、ここがどこなのか律は気づいた。

破れた窓から律は落下する。

斜めになった屋根がすぐ下についていた。尻餅をつきながらそこを滑っていく。その先は二階の突き出た部屋の窓だ。

そこからさらに、律は落ちた。

そして律の身体は、二階の窓の軒先に、制服の襟の後ろをかろうじて引っかけて、とまった。

-

驚きと怖さにしばらく声も出ないまま、律はそこにぶら下がっていた。

校舎の二階の窓の、さらにその先。

二階とは言え、古い設計構造のこの学舎は、ひとつのフロアが高く大きく作られている。気軽に飛び降りたり出来る高さではない。

それでもこのままではいられない。脱出しなければ、と律は身をよじった。

ぎりり、と背中から音がした。

セーラータイプの制服の、襟の後ろの二箇所が軒先の壁に引っ掛かって、両肩を並行に引っ張るような形で、律は下に落ちずにいる。

今は幸い、宙吊りとなっていてもそれほど苦しさは感じないでいられているものの――

「は、はは……」律は軽く呻いた。「制服が台無しです。窓硝子も弁償、しなければ」

強がってみるが、この吊られる姿勢が少しでもねじれたら、息が出来なくなってしまうかも知れない。

迂闊には動けない。

律の気持ちが伝わったからなのか、手に掴んだままの虫取り網の勝手な暴れようも、静かに収まっていた。

網から手を離そうかと思ったが、何か握っていないと不安だった。額に冷や汗を掻いて、それが目に入って少々痛い。ああ、それと髪がほつれている。後でよく梳かしておきたいなあ。

「鹿乃川、大丈夫か!」

ツカサは校舎から駆け出し、律の様子を見て歯噛みする。

「ツカサさん。ははは。今のところ無事ですけど」

律は笑ってみせるが、顔色は良くない。

「くっ……」ヘッドフォンをかなぐり捨てんばかりの勢いで耳から外しながら、ツカサは叫ぶ。「おい! 誰か手を貸してくれ!!」

けれどびりびりと、ツカサの耳から身を、周囲のさざめきの声が切り裂く。『関わりたくないなあ、面倒事には』『風紀委員なのに何遊んでるんだ?』『誰だっけあの金髪』『ちょっとかっこよくない?』『知らない奴だし放っておけよー』『あの吊られてる奴、写真に撮ろうぜ』『馬鹿、早く先生呼んで来いよ』『あそこって立ち入り禁止じゃなかったっけ』『そろそろチャイム鳴るぞ』……

ツカサは、ヘッドフォンを被り直した。

誰の手も差し伸べられない。遠慮で遠ざかるか、非難の目を向けるか、あるいは好奇と興味だけで傍観しているか。

日々厳しく、均質に磨きあげられた、誇りある学舎の生徒諸君。

信じられない。

律の姿は変わらず、二階の外に釘で打ち付けられたようにして、吊り下がっている。

歯を食いしばり、ツカサは再び旧校舎内に戻って二階にあがった。

そして件の窓を探す。元は教室だった、備品を乱雑に突っ込んだ物置のような部屋の奥にそれはあった。

物を掻き分け掻き分け、強引にツカサは窓に辿り着いて、開いた。

律の背中が窓のすぐ下に見える。

「鹿乃川、今、助ける」ツカサは手を出そうとした。

「つ、ツカサさんそこにいるんですか!? 見えません!!」律は困惑しているが慌てず、おとなしい。

「見えなくてもまかせろ……どっちかでも腕、上げられるか? 引っ張る」

「あがりますけど、ひゃっ」

律が掲げた片手をいきなりツカサが握ったので、律は小さく声を上げた。

そのまま持ち上げようとする、が、およそツカサには腕力が足りない。

律としても、片腕だけを引かれては、そこから腕が引っこ抜けてしまいそうだ。

しかも他にも問題があると、律は察知した。

「わっ、待って。待って待って、ツカサさん。これ、服がとれちゃうかも」

「何?」

「服、一応フックに引っ掛かってますけど、いつ取れるかわからない感じです」

律が言うので、ツカサも掴んでいた手を離し、思い切り窓から身を乗り出して、律の状態を確認した。

建物の外壁の各所には飾りめいたフックが幾つも並んでついていて、そのうちのふたつによって、律は両肩を壁に貼り付けられたみたいにくっついている。だが、そこかしこの老朽化も進んだ建物だ。フックが、または壁ごと、突然外れてしまう可能性は高い。

取れる前に持ち上げたいが……律の身体は、窓より下にぶら下がっている。

事前にフックの引っかかりを外せたとしても、または予期せず外れてしまっても、律はそのまま真下に落ちてしまう。足を挫く程度では済みそうにない。

だが律の身体ごと掴んで持ち上げようと無理をすれば、ツカサ自身もそこから落ちてしまいそうだった。

「くそっ」

振り返って一度戻り、ツカサは校内を見回す。

先日、廊下の突き当たりにいた不良めいた輩たちが通りかかった。

「あんたたち、頼む! 手伝ってくれないか!」

「なんだなんだ、どうした」

逸るツカサの血相を見ても、逃げずに真面目に聞いてくれたのは、彼らだけだった。

彼らとツカサは共に、慎重に律を助け上げる方法を検討し、何度か実際に試してみた。

しかし、そのうちに律をさげている壁のフックがいよいよ、めりめりと不吉な音を立て始めてしまった。

「彼女を上に上げるより、下に安全に降りられるよう考えた方がいい」輩の主格が言った。「俺たち、体育館からマットを持ってきてやるから」

「ああ……頼んだ!」

「ちゃんと彼女のことを見ておいてやれよ、色男!」

頼もしくも、輩たちは部屋の外に走り出ていく。だが、間髪を置かずに、

「うわああ!」

悲しくも情けない、強がりの律の声が窓の外から聞こえた。即座にツカサは駆けつける。

「どうした!」

「ツカサさん。もうダメです。フック片方取れそう」

「何!?」

「服が破けたら、家で叱られそうです」

「怒られるからなんだってんだよ! とにかく、もう少しだけ持ちこたえろ!」

「私に言われても。壁のフックに言ってください」

「お前なあ!」

ツカサは限界まで窓から身を乗り出して、律の手を再び握った。

「落ちるなよ! 鹿乃川! おい、落ちるなよ!」

ヘッドフォンをずり下げながら必死で言うツカサに、律は何度も瞬きして、息を呑んで、思った。

絶対、落ちたくない。

「ナルキ、ナルキ!! お願いだ、出てきてくれ!!」

ツカサは叫ぶ。もう見物の生徒たちも、周囲にはほとんど見あたらない。

不良の輩たちはまだ戻ってこない。

そこに姿を現したのは、

「ツカサ? 律! ああっ……」

ナルキだった。ナルキは新校舎から出て旧校舎の入り口まで走ってきて、律が壁面から吊り下がっていることに、今、ようやく気づいたようだった。

大きく目を見開いて、硬直する。

「どうしよう、どうしよう……」

何もできない。どうすることもできない。ナルキはただ立っていた。ナルキは上を見てただただ嘆き、その両目にはやがて涙が溜まり、それが飴玉になってぼろぼろ地面にこぼれた。

しかし、ツカサはそのナルキに大声で告げる。

「ナルキ、良く来てくれた!」

「え?」

「お前だけが頼りだ!」

言ってツカサは、律を支える手とは逆の、もう一方の手を宙にかざした。

真っ赤な扇子が現れて、そのツカサの手に握られ、開かれる。

「力を使え! 鹿乃川を助けたいだろう、ナルキ!!」

「た……助けたい! でも、僕にいったい何が……」

「馬鹿野郎! お前! 俺は滅茶苦茶、腹が減ってるんだよ!!」

はた、とナルキが気づいた。

脂汗を浮かべつつも、ツカサも微笑んだ。

律を挟んで、ふたりの視線が絡んだ。

「わかったよ、ツカサ!」ナルキが強くうなずく。

「行けっ」ツカサが扇子を掲げた。

「べっこあめにちとせあめ!!」

ナルキが諸手をあげて叫んだ。

途端、律の直下の地面から、めきめき、ばきばき、と巨大な飴細工の柱が生えてきた。だんだんと突き出してくる。塗り固めたような棒状の白と、とろけて透き通った茶色の組み合わせが、日の光を受けてきらきらと光る。

梯子のように規則正しく並び、まっすぐまっすぐ、1メートル、2メートル、3メートルをさらに超え、壁に沿って徐々にその飴細工は立ち上がっていき……、

「わ」律の靴裏の高さにまで達して、律は小さな声を上げた。「届きました、届きました」

律はおそるおそる、背伸びするようにしてその飴細工の天辺につま先をつけた。かかとはまだつかない。だけど、

「もしかしたら、これ。もうちょっとで……乗れそう」

飴の上の方は台座のように広がっており、うまくすれば自分は積み重なったこの飴の上に、降りられるかも知れない。

律の緊張した面持ちが、解ける。

だが、手をあげたままのナルキは少し苦しそうだ。「意外と集中力がいるよ、これ」

「だよな」ツカサも片手に扇子を振るわせながら、ナルキ同様にやや苦い表情を浮かべている。「油断するな律。しっかりして見えるが、足元のそいつは飴なんだ。果たしてお前の体重を支えられるかどうか」

「そ、そんなに重くありません。大丈夫です。失礼な」律はふくれっ面のまま、背中のフックを外そうと身を左右に振る。

「おい! 真面目に心配してるんだからな!」

「わかってます! あ」

と、律をくっつけていたフックの一方が突然、外れた。がくん、と傾く。律の顔から血の気が引いた。慌ててツカサは、掴んでいた律の手を握りしめた。扇子を放り出しかけてしまい、また汗を掻く。扇子がなければ、力を制御できない。

律の半身が飴細工の台の上に降りる、が、めきき、と音を立てて下の梯子が崩れ始めた。

くっ、と呻きながらナルキの姿勢も崩れ、地面に片膝をつく。

「ツカサさん! 餓鬼ちゃん! た、たたた、」

斜めになった律は、中空に投げ出された足をばたばたさせながら、もがく。暴れたくなくても、動いてしまう。こわい。不安定な体制。もはや維持できない。もう片方のフックも、外れそうだ。

はずれた。

落ちる。落ちる。落ちる。片腕だけの腕力で、律を支え続けることは無理だ。ツカサは、もう片方の腕を咄嗟に伸ばす。

握っていた扇子を、ツカサは階下の窓外へと投げ落とした。

だが間に合わない。掴みきれない。支えきれない。手からするりと彼女の腕が抜け、姿が離れていく。

落ちる。

がらがらと飴細工が崩れて消えていく。かろうじて律が乗っていた飴の台が傾き、割れて、ツカサと力を共有していたナルキも両膝をがくりと落とし、

「たすけっ――」

地面に叩きつけられようとする律の声にならない声がかすれて聞こえたかと思われた、その時。

世界がゆっくりになったみたいに。

ナルキは信じ難い速度で、そこから走り出して。

滑るように律の落下点へと駆けつけ。

「――て」

とすん、と音がした。

窓から自分も落ちかけたツカサは、大きな瞬きを一度すると急いで部屋に戻り、急いで急いで階段を駆け下り、そしてそこで見た。

律は無事、ナルキの手の中にいた。ナルキは正確無比に両手を差し出し、律の身体をふんわりと受け止めていた。

「お姫様だっこ、一度やってみたかった」

ナルキは満面の笑顔で平然と言ったが、息は切れていた。

「あの……もう降ろして結構」

律は真っ赤になりながら告げ、ナルキの腕から降りた。まだ少し表情がぎごちない。無理もない。色々なサプライズを忙しく味わいすぎた。

さっきの飴細工は、砕けて溶けてどこかに行ってしまった。ツカサは落ちていた扇子を拾い上げて、閉じ、仕舞う。

不良の輩たちがようやくマットレスを担いで駆けつけてくれたが、ツカサが軽くそちらへ一礼すると、状況を察したのか、主格の号令ひとつ、彼らは渡り廊下を静かにゆっくり、引き返していった。

「鹿乃川」ツカサが言う。

「はい」と律。

「それも、あんたの願望……」

「うるさいですよ」

ぺちっ、と小さくジャンプしながらツカサの額を叩いて、ようやく、律は笑った。

「はあぁ~~~~」

そうして律はやたらに仰々しき深呼吸を何度かしてみせ、服のそこかしこをはたき、服に汚れや破れがないかどうか身体をくるくる回しながら見て確認し、髪も手で軽く直し直しして、それから虫取り網をしっかと握り直して、言う。

「うっかり、忘れるところでした。餓鬼ちゃん」

「ん? なーに、律?」

ナルキ餓鬼ちゃんがとぼけた様子で返事する。が、しかし、ちょっとずつ、ちょっとずつ、彼は後ずさった。

迫る。律が近づいていく。虫取り網を大きく振りかぶりながら。鬼の形相を、これまた、わざとらしく作ってみせながら。

律の目が光る。

「元はと言えば、みーんな、餓鬼ちゃんのせいです。さあ、おとなしくお縄になりなさい」

「なんで!」

ナルキが逃げる。追う。走る。さらに走る。追う。逃げる。捕まる。

そういうわけで三鹿ナルキこと餓鬼ちゃん青年は律の網に収まり、鹿に戻り、観念し、おとなしく姿を消した。

暴走は終わった。

餓鬼ちゃんは律のホンネとして、あるべき場所に帰ったのである。「おはようございます。ああ、あなたそのカラフルなインナーは規定外ですよ。お着替えなさい。はい次の方。おはようございます」

いつもの朝、いつものように校門の前で、律は風紀を正す。虫取り網は、もう持っていない。一応、念のためというか、記念にというべきか、網は委員用ロッカーに置いてある。

万が一、何かあったら、いつでも持ち出せるように。

「そう頻繁に出番があったら困りますけれど」

「おはよう鹿乃川。ん、なんのことだ」

「なんでもありませんよ、ツカサさん。おはようございます」

「ところで、朝飯食い忘れたんだが」

「ダメですよ、何もあげませんよ」

「けちだな」

ツカサに釘を刺す一方、律も間食は最近、自重していた。いつでもお菓子を好きなだけ出せる便利な能力があるからと言って、それに甘んじていてはいけないと考えたからだ。

これは他人に押しつけられたルールではなく、律が自分で決めたこと。

こういうところで自分を律するのは、自分のためだ。

「何をブツブツ言いながら、ひとりで赤くなってるんだ鹿乃川」

「ただの思い出し恥ずかしです、気にしないでください」

単に自重しておかないと律は食べ過ぎるし、この間、乗っかった飴細工をたやすく粉々にした自分の身体が若干恨めしい、というのも、一因、ではある。

予鈴を聞く前に昇降口をくぐり、ふたりは教室に向かう。

「やあ! おはよう、律!! ツカサ!!」

「「え」」と、ツカサと律は同時に声を上げ、顔を見合わせた。

隣のクラスのそいつは、勿論、見覚えのある容貌。けれど今、ここにいるはずのない男。

手を振って、にこにこと爽やかなスマイルを浮かべながら、やっぱり取り巻きの女学生を幾人かはべらせて、廊下の向かいから近づいて来るではないか。

「何やってんだよ、ナルキ」

「朝の挨拶だよ、ツカサ」

「それは知ってる……鹿乃川、どういうことだ」

「……ぐう」

「寝るな」

「違うのです……おなかが鳴ります。私も朝食が足りなかったようです」

それほど強く望まなくても、我慢していても、ささやかな願いから、生活を変えてしまう。

「ふたりとも、何が食べたい? なんでも言ってよ」

三鹿ナルキは、サービス精神旺盛である。

どうやら律が学内で空腹を感じると、勝手に出現し、闊歩するようになってしまった、らしい。

甘い匂いを漂わせながら、いたずらな日々はまた続く。