空威張りビヘイビア

-

鈴乃音舞のタテマエ出現と消失から、数日が経過した。

あれ以来、女郎蜘蛛は『まだ』現れていない。

そう、まだ。

出現の可能性は大いに残っていた。

一度消えたあのノイズが、再び、少しずつ聞こえ始めていた。

学園を取り巻く空気にも、わずかながら過剰な色が混じりつつあった。

朝。ツカサは学園へと向かいながらも考える。

ツカサは依然、気に留めていた。

あの時、俺はやはり仕損じたのだろうか?

舞からうまれたタテマエが本当に消えたなら、もう舞に関わる必要もない。

そのはずだが、

『一度タテマエを見失ったならば、それが突如、力を増して独り歩きする危険がある。タテマエの暴走を抑えるには由来者の強力な意志が必要であるが、言ノ葉使いの助力無しには、まず成り立たない』

――かつて誰かから聞かされた、言ノ葉使いの心得のひとつを思い出す。

女郎蜘蛛を探し、戦う必要があるとツカサは感じていた。

万一の際には、どうすればいいのか。

あいにくと思い出せない。ツカサへと言ノ葉の一切を教え込んだ人物がいたはずで、その誰かに訊けばすべてが解決するはずなのだが、それが誰なのか、ツカサにはわからない。

だからツカサは独り、延々と考えを巡らせていた。校門にて久々に鹿乃川律の説教を間近で受けたが、まるで耳に入らなかった。「朝からなーにしてんの葛葉君? 風紀委員と仲良さそうにー☆ ワタシというものがありながらさ☆」

呆れるようにして去っていく律と入れ替わりに現れたのは、鈴乃音舞だ。

なんだか調子が良さそうと言うか、調子に乗っているというか……相も変わらず、舞は企みを含んだ表情を作り、ツカサの顔を覗き込む。

「ねぇねぇ、聞ぃてる? ワタシの話、聞ぃてる?」

舞は、ばしばしとツカサの背中を叩いた。

「やめてくれ。痛い」

だが舞は、少し遠慮がちにツカサに囁く。

「余計なお世話だろぅけど、もしかしてああいぅお堅そうな子がいいのぉ、キミ」

「誤解だ。鹿乃川と俺は、別になんでもない」

「なんでもないの?」

「ない」

「じゃあつまり」

「なんだ?」

「あの子も、ホンネの妖怪とタテマエのバケモノがどうとかの、関係者ってわけだ?」

舞はツカサを見て、顔色を窺っている。

「それも当てずっぽうか」ツカサは軽く、睨み返した。

「ふふふ、どうでしょう」笑ってみせる舞。

「勘の良い奴だ」ツカサはため息をついた。

「え、当たりなの?」舞は真顔に戻った。

「黙っていろよ?」

「……はーい」

ツカサはヘッドフォンを深く被り、マフラーを巻き直し、校舎へと歩き始める。舞は隣について回った。

「あれ、こないだほつれてたはずなのにもう破れてないねマフラー」

「前のマフラーは古くて不安定だったから、予備のヤツに換えた」

「予備とかあるんだ?」

「なければ困る」

「例の術とかに使うしね」

「だからそういうことをあまり喋るな……」

「ねえ? なんで、戦ってることをみんなに秘密にしてるの?」

何気ない、舞からの問いだった。だがツカサは一瞬、立ち止まる。それから言った。

「迷惑を掛けたくないからだ」

「迷惑?」

「周囲はバケモノのことなど知らない。ただ、バケモノは俺の能力に関わりがある。だから誰にも関係なく、俺の責任においてどうにかしたいだけだ」

「へえ……人知れず正義の味方、ってわけ? カッコイイじゃん」

「そういうのじゃない」

「あの蜘蛛のバケモノと戦うのも、『ソレ』なわけ?」

「間違えないで欲しいんだが」ツカサは不機嫌そうに言う。「俺には、お前を守ろうとか助けようとか、そういう気は全然ないからな」

「じゃあ、なんなわけ?」舞も表情をしかめながら言う。「使命感? 義務感? 仕方ないから戦ってやってるってわけ? 偉そうに……」

「違う。怒るな。詮索をするな。余計なことは考えるな」

ツカサは舞を振り払うようにして、昇降口に入った。

そうだ……考える必要はない。

自分は、他人に喜ばれたり憎まれたりするために戦っているわけではない。

ただタテマエが現れたなら、言ノ葉使いとして戦えばいい。

それなのに。

何故、こうまでムキになって、鈴乃音舞に抗して話さなければならないのか。

ツカサ自身にも、よくわからなかった。

「舞さん、どうしたんたんですか!」「舞さん、乱暴されたのでは?」「舞さん、そんな不良男は無視して我々と――」

校舎内からどやどやと、舞を普段から取り巻いている男共が飛び出してきて、舞を囲む。ツカサの後ろ姿を恨めしそうに、爪を噛んで見据える。

しかし舞は男共を押しとどめて、どけた。

「大丈夫……あと、今日の放課後はワタシ、ちょっと習い事があるから。みんなは先に帰ってて」

「習い事?」「そんな予定がありましたか」「初耳ですな」「しかし舞さんの言うことなら」「致し方あるまい」「従いましょう」――。

男共は渋々、自分の教室に戻っていく。

舞だけが残った。始業の鐘が鳴り響く。

誰に言うでもなく、舞は呟いた。

なんだよ、葛葉ツカサ。やっぱり『あたし』と同類じゃない。その日の放課後になった。ツカサは独り、旧校舎の空き教室――すなわち先日あの女郎蜘蛛と対峙した、あの部屋へと来ていた。

姿は見えないが、気配は残っている。雑音は目に見えぬまま、ちりちりと火花を立てるように漂っている。

ツカサはここ数日、ここで、あることを試していた。

それは、鈴乃音舞のホンネの呼び出しだ。

本来ならば、由来者である舞が望んでいなければ、そして舞自身の近くでなければ、そのホンネの妖怪は出現しない。

にも関わらず……、

「ナー」

あの毛並みの良い子猫は、ツカサが扇子をかざすと毎度この部屋に姿を見せ、くつろいでいた。ここから動くつもりがないらしい。

とはいえ、ツカサの術に対して猫はほとんど反応を見せない。

時折、ナーナーと奇妙な鳴き声をあげつつ、その手で床をてしてしと叩くばかりで、何もしなかった。

「猫鈴、次の姿を見せろ」

ツカサが呼びかけても机の影でじっとしており、近づけば何処へともなく逃げ、しかししばらくすると部屋の同じ片隅へと戻ってきて、ずっとそこにいる。

この場所が、気に入っているのか?

けれど猫がここを住処と決めるには不自然だった。ここには、食糧も寝床もない。

そのため、ツカサは考える。

「ここにまだ女郎蜘蛛がいて、何かしなければならない、そのことは自覚してる……ということか? 猫のクセに」

さらにツカサは、考え続ける……敵・タテマエが残留しているなら。仮に由来者の協力を得ることができないとしても、言ノ葉使いの自分は敵と戦うべきだ。

何か、女郎蜘蛛に抗う方法はあるのか。あるはずだ。あるならば、探せ。探せば、見つけられるはずだ――、

「ナッ?」

猫鈴の妙な鳴き声の妙さに、鋭く拍車がかかった。

床を叩き続けていた猫鈴の前脚の下に、何かがある。

いや、そこで何かがうごめいている。猫鈴がそこから、さっと飛び退く。

「!」

漂うノイズが濃くなる。猫とは異なる気配が、急速に大きくなる。

「急にやる気を出してきたな」

苦笑いを浮かべつつ、ツカサは身構えた。

猫鈴は、これまでずっと『それ』を床に抑えこんでいたのだ。『それ』は異彩の渦を巻き起こす。現れた渦はたちまち、怪異の巨躯に変わった。

舞のタテマエのバケモノ、女郎蜘蛛。

先日と変わりない、その硬質でぎらぎらとしたボディ。

それでいて、新鮮なまま急速に腐っていく体表。

蜘蛛の背中では、カサカサに乾いた唇がニヤついた歪みを浮かべており、さらによくよく見れば、蜘蛛の身体のてっぺんには西洋風の古城のレプリカがひっついている……どういう意図があって、こんなデザインをしているのか。

「理由は知らないが、鈴乃音はお城みたいな建物が嫌いなようだ」

独りごちながら、ツカサは扇子を猫鈴へとかざし、戦闘態勢を整える。

女郎蜘蛛はツカサの存在に気づいているようだが、手は出してこない。

またしてもただ黙々と、子蜘蛛を抱えたまま、のらりくらりと歩いている。

しかしその大蜘蛛の、一歩一歩踏みしめて歩く脚の破壊力は、以前よりも格段に強くなっているように感じられた。「だ、だから……なんで独りでなんかやってんだよ、葛葉」

舞が教室の扉の端から、室内のツカサを見つめていた。走ってきたのか、些か息が切れている。

「どうした、鈴乃音?」ツカサはとぼけてみせる。

「習いに来たんだよ、何かするならあたしに教えてよ、バケモノに関係あるんでしょ」

「……お前には関係ない」

「関係ある。わかってるんだから……気配で。ホンネの妖怪を使おうとしてるだろ?」

「また当てずっぽうか?」

「違うって! ほら、その、多分だけど」舞は手振りをつけながら言葉を探し、早口でまくし立てる。「あたしの妖怪! ほら、猫鈴って名前つけたっけ? あの妖怪の気配が、あたしにはわかる! だからこの部屋に今来たのも、これから蜘蛛と猫鈴を巡って、何かが始まるって、わかったからだってば! はあ……もう、疲れる……」

いつもの舞の化粧が、やや崩れていた。やはり、走ってきたせいか。

いや、少しメイクを落として来たのかもしれない。

ツカサにとって、舞の印象は以前とは異なるものになっていた。

見かけとは別の何かが、こいつにはある。

タテマエとホンネ、ふたつにくっきりと分けることのできない、何かが。

「鈴乃音、お前、自分で気づいてないかもしれないが……口調がいつもと違うぞ」

「だから何? あたしはあたしよ、文句あんの?」

「いや、特にないが」

「じゃあ気にするなって。それより葛葉」

「なんだ?」

「何かさせて。あたしにできることを教えて」

舞の申し出は、ツカサには意外だった。

けれど、

「ただそこにいろ。邪魔をしないことだ。ホンネを使わせてくれればそれでいい」

「そんな」

舞は気落ちするが、この場でただちにどうにかできることではない。普通の人間である舞自身にバケモノ相手の戦闘力はないし、危険だった。

「だが鈴乃音、協力的な態度は歓迎する。ホンネの促進には、その気持ちが大事だ」

言ノ葉使いは、戦うための訓練を積んでいる。ホンネの妖怪は、眠れる能力を発揮さえすれば、由来者を守り戦う武器ともなれる。

ただ、それだけだ。

「気持ちが、大事……」

舞は自分に言い聞かせるように、呟く。

「名を以て次なる姿へと、顕現せよ、猫鈴」

ツカサは改めて宣言した。先日とは異なり、たちまち子猫に変化が現れた。

-

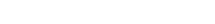

舞のホンネ・猫鈴の姿形が変わる。

子猫から、橙色の和洋折衷の装束をまとった可憐な幼童の姿に。真白い顔に真白い髪、頭に一対の大きなリボンと鈴の飾りが目立つ。

「か、変わった?」舞が驚く。

「だから気持ちが大事だと言った」

これでようやく、本格的に女郎蜘蛛に太刀打ちする準備が整う。ツカサは猫鈴を使役するため、手にした扇子に意識を集中する。

だが、

「ねーねー」

幼童となった猫鈴は甘えた声を出し、ツカサの制服の袖口にしがみついて離れない。

「ねーねーねー」

そこから、どこうとしない。

「お、おい! 猫鈴! どうした!」

ツカサは振り解こうとしたが、無駄だった。見かけに反し、猫鈴はものすごい握力でツカサにひっついている。

無理をすれば、服がちぎれかねない。

「ねーねー? ねーねー、ねーねーねー!」

「これは……」

『ワタシと……遊びましょう?』

いつかの舞のささやきが、ツカサの耳に蘇る。

猫鈴の放つ猫撫で声(?)と、しきりに何かしてくれと催促するさまは、舞がツカサにまとわりついてきたときの態度そのものだった。

「これが鈴乃音本人の、本音なのか?」

「ねー?」

「わかってるのか猫鈴、この状況を」

「ねー」

「わかってないのか?」

「ねー……」

いくらツカサが問うても、どうして欲しいのか、猫鈴の意志がまるで伝わってこない。

一見可愛らしいが、旗色のあやふやな表情を浮かべ、同じ台詞をくり返す。

そんなところまでも舞譲りなのか、ホンネの妖怪よ。

かたや、女郎蜘蛛のほうは少しずつ近づいてくる。

大蜘蛛の気性は、だんだんと荒く激しくなっているようだ。

子蜘蛛の数匹がツカサに飛びかかってきて、ツカサはそれを扇子の先で払い、叩き落とした。子蜘蛛たちは限りなく次々にやってきて、あっけなく倒れて消滅していくが、しかしそれによってますます、蜘蛛の機嫌は損ねられていくようでもあった。

そして、

「ぐっ!?」

いきなり圧されて、ツカサは膝を突いた。

巨大な女郎蜘蛛が突如、速度を増して迫ってきたのだ。

その脚が、ツカサの背にのしかかる。

だがツカサを攻撃しようとしたのではない。大蜘蛛はツカサがそこにいることを気に留めないまま、乗り越えて先に進もうとしているようだ。

蜘蛛の動こうとする先には、舞が居た。「な、なんで何もしないんだよ! ホンネってのは、戦うんじゃないの!?」

舞が立ち尽くしている。動揺を抑えきれず、ツカサに言う。

「いや……術がきかないんだ」

自分を踏み越えて進んでいく蜘蛛を見送りながら、ツカサは苦々しく言った。

「どうして」

「わからない。猫鈴には何か戦う力があるはずだが、発揮できていない」

「や、役立たず!」舞は叫びだした。「猫鈴、使えない奴! どうしてそんなに使えないんだ! あたしの意志のクセに! そんなかわいい格好で、愛想を振りまくだけでさ! ただの人形じゃないか!」

舞は取り乱し始めていた。その胸に不安が渦巻き、そして怒ってもいた。

その理由が、舞自身にもよくわからない。

あたしの分身たる猫鈴。

それが何故、何もできないのか。どうして何もしてくれないのか。

それともあたしのホンネは、いや、『本音』は、誰かがこんな大変な目に逢っていても『何もしない』ことなのか。

そんなはずはない。そんなものが自分の本性だとは、思えない。

偽りで固めていた舞の心が、どろどろと壊れ、混ざる。「ねー、ねー……」

ツカサの袖口を掴んだまま、猫鈴は哀しそうにうなだれた。けれどやがて、そっと視線を上げ、女郎蜘蛛の姿をじっと見る。

見つめている。

物陰から相手の様子を窺い続ける、臆病な猫のように。

その間にも、女郎蜘蛛はわずかずつ、しかし確実に舞の前へと、脚を繰り出して近づいていた。

「鈴乃音!」

ツカサは蜘蛛を留めようとするが、まだ背が痛む。膝をついたまま、立ち上がれない。

「う、うええ……」

舞はただただ、迫り来る大蜘蛛と、苦しげなツカサを見比べる。

舞にとって、女郎蜘蛛のそのフォルムとデザインは、ひどく嫌悪を感じさせた。

自分のニガテやキライなものが集合したカタマリのイキモノでバケモノ。

こんなモノを前にして。

どうすればいいのかわからない。わかるものか。こんな非常識な光景を。

しかしそれでも、舞は思う。

『ワタシ』はモテる。男共に。

『ワタシ』は嫌われる。女たちに。

そういう『ワタシ』を、あたしは演じてきた。

常識的に考えたときの『カワイイオンナノコ』に皆が要求するナニカをやってみせるのが、いつものあたしの役目……なのに……、

でも。

気持ちが大事だ、と葛葉ツカサが言った。そしてあたしの猫鈴が何かしようとしている。

「い、今のところは役立たずのまんまじゃん……だけど、だけど……」

猫鈴は、何かを試みているはずだ。だからこそ姿を見せて、ここにいる。やろうとしているそれは、常識とは違う何か。このワケワカンナイ状況を打破してくれる、何かだ。

他人たちが勝手なイメージで自分に求めているナニカではない。

だったら。

あたしがしたいことがあたしの意志なら、あたしが自分で、やってみせる。

「気持ちが大事だって言うなら、あたし自身が、もっと戦う気になれば……!」

「お、おい、鈴乃音!」

「黙って見てなさいよ!」

舞はいきなり駆けだした。蜘蛛を置き去りにして、教室の端へと走る。

逃げ出すのではない。

そこには掃除用具入れがあった。舞は使い古しのモップを取り出し、両腕でしっかりと握りしめて、意を決したように振り返り、部屋の中央に立ち戻る。

そして蜘蛛のすべらかで奇怪な眼を、舞は真正面から見据えた。

「さあ、来い! バケモノ! お目当ては『ワタシ』なんだろ! かかってこい!」

「GROOOOOOOWLOOOOOOOOVE」

武器を取った舞に応え、女郎蜘蛛が、吠えた。

「そ、そうだぞ! こっちに! こっちに来い! 『ワタシ』はここだ、蜘蛛野郎!!」

先日のような、恐がりの演技ではない。本当に、がくがくと震え、顔を真っ青にしながら、それでも鈴乃音舞は、眼前に振り上げられた大蜘蛛の脚と爪とを睨みながら、叫ぶ。

「SEEEEEEEEEXYYYYY」

関節を軋ませ、不気味に奏でられた、蜘蛛の咆吼が轟く。

「葛葉に任せきりにするもんか! 『あたし』が戦う! 『あたし』がやるって決めたんだ!」

蜘蛛がさらに迫る。その影が舞の上に落ちる。

舞はモップを持ったまま、勇ましく、立っている。

だが動くことができない。

「こんなバケモノの相手! あ、あたしだけで、じゅうぶんだってば!!」

武器など使えない。怖いし、おそろしい。

戦うことなど、本当は無理だと知っている。

『ワタシ』はまだ嘘をついてる。また、嘘を、ついてる。

だけど私は。

本当の、あたしは。

誰の言いなりにもならない。誰の求めにも応じない。

言いたいことを言う。わがままで、どこまでも自由だ。

けれど自分自身の意志を叶えるためになら。

誰かと手を結ぶことは、やぶさかでない。

むしろ、それが――あたしの、鈴乃音舞の望み。

アナタの都合の良いワタシを褒めないで。あんたにイジワルするあたしを叱って。

「あっ……」

大蜘蛛が、高く大きく、前脚を舞へと振りかぶった。

瞬間、ふと、舞は何かに気づいた。蜘蛛の持つ、矛盾に。「ねー……ねーねーねー」

しばらくじっと蜘蛛を見ていた猫鈴が、また、しきりとツカサの服の袖を引く。

「なんだ?」

背の痛みを堪えつつ、ツカサは猫鈴に目を向けた。

この期に及んで、この気紛れ勝手な猫娘は何を催促するつもりなのか。

「……あの蜘蛛、たぶんイチゴをもいだら死ぬ」

「えっ」

ツカサは面食らった。

猫鈴が突然、喋り始めたのだ。

しかしどうやら、これはただの当て勘やハッタリではない。

語るべき確信を感じさせた。

「猫鈴、何故そう思う?」ツカサは問う。

「舞、イチゴ味、すき。でも、イチゴのぶつぶつ、きらい。ねー」

「ほう」

「それに私、こないだイチゴ殴った。蜘蛛縮んだ。弱点。てしてし」

「ああ……あの時蜘蛛の姿が急に見えなくなったのは、そういうことか」

先日、ツカサの命令を聞かなかったホンネ・猫鈴だが、あの場では進化を遂げるまでもなくタテマエ・女郎蜘蛛を押さえ込めると直感し、独自に行動した、ということのようだった。

だとすれば存外にこの子猫、賢い。

「ねー?」

「しかしそれなら何故、蜘蛛がまた大きくなったんだ?」

「面倒。蜘蛛、殴るの飽きた……」

「おいおい」

ツカサは改めて、女郎蜘蛛の姿を確認する。

大蜘蛛の頭上、ひときわ目立つ位置に巨大な苺がついていた。だが確かによく見れば、この苺だけは、他の体表のような腐敗と再生のループをしていない。

ずっと、最初から崩れかけの、そのままだった。

「とにかく、舞の好き嫌い、矛盾ある」と猫鈴。

「ならば試す価値あり、だな」

ツカサは、ゆっくりと目を閉じる。

それから大きく見開く。

見返す猫鈴の目は、澄んでいた。今は、真実を見抜く水晶のように輝いていた。

ツカサは猫鈴の肩を、軽く叩いてやった。

「感謝する。お前のおかげで俺も少し、やり方を思い出してきた」

「ねー」

「人は自分をそう簡単に他人にさらけ出せるものじゃないし、建前と本音を分別できないこともある」ツカサは意を決して立ち上がり、扇子を一度閉じる。「しかし言ノ葉の術で矛盾を取り除き、本音たる本音を促そう。ホンネの妖怪にも、さらに裏側がある」

「……わかった」猫鈴もツカサを見つめ、頷く。「おねがい。私、戦える。必ず、舞、助けたい。信じて?」

「信じるさ。それがお前の意志なら」

ツカサは扇子を裏返し、再び開く。そして唱えた。

「丁々発止。ホンネよ枷を取れ。真の真を呼び覚ませ」

猫鈴が、扇子に現れた新たな文様の光に包まれてゆく。タテマエのバケモノ、女郎蜘蛛。その大蜘蛛の尖った前脚が舞を狙う。

オイシイ、カワイイ、デコレーション。あたしの外側を虚飾で塗り固めた『ワタシ』。舞の中にまだ残っているその『ワタシ』を根こそぎ刈り取り自身のモノとするために、蜘蛛はその爪を、鎌を振るう。そして『ワタシ』の身を引き裂き、溶解液で『ワタシ』を形無しにし、吸い取らんと考えている。

舞は観念したように目を閉じた。

しかし。

がつんと鈍い音がして、蜘蛛の攻撃が止まった。

舞の顔面寸前で、それは食い止められていた。

蜘蛛の脚爪に対して、ひとつの番傘が突き出されていた。

強大な怪異の一撃を前にしても、傘には傷ひとつ無い。

その傘を、持っているのは……、

「我が主とは言え、己自身への信用がもう少しだね」

誰か、舞の知らない男の声がした。ツカサではない。

取り巻いていた男共では、勿論なかった。

それは舞が心のどこかで待ち望んでいた、理想の声色だった。

「これは……『男衆』、なの?」

舞はその見知らぬ者を見て、言った。

主が芸事や神事を担うにあたり、その主に従う究極の、あらゆることを司る、奉公人。

男衆とは、それを意味する言葉だ。

言ノ葉使いの能力は、コトバをチカラとして実現する。

「申し遅れたね。私の名は麝香猫キヌ。以後よろしく、我が主よ」

男は、舞へと軽く会釈した。

着流しを自然と身につけた、立ち振る舞い風流きわまる、その彼。

あの猫鈴がツカサの助力を得てさらなる変化を遂げ、青年となった姿。

彼は自ら、キヌと名乗った。

「気取った名前だ」ツカサは笑う。「鈴乃音、こいつがお前の本当の願望の姿か」

「あああ、あったりまえでしょ!」舞は慌てているのか、それとも喜んでいるのか、些か興奮気味に言い募る。「これなら頼りにする! って言うか頼りになる! 強そうで経験豊富そうでだいぶイケてて、でもオラオラでもなくて! バケモノと戦うって言ったらこういうのだって! 頭のてっぺんからつま先まで、想像してた通りの格好よ! ああ、もう!」

「やれやれだ」

ツカサが呆れるのを余所に、舞は叫んだ。

「さあ! 出てきたからにはあたしのために働きなさい! あたしの召使い!」「…………」

舞の前に立ち塞がり、女郎蜘蛛の脚を番傘で抑えたまま、けれど青年キヌはそこからまったく動かない。

「ふむ」と、キヌ。

「ふむじゃない。戦って決着をつけるぞ」

ツカサは術式を構える。だが、

「私に命令する気かい?」キヌはツカサに言ってのけた。「戦いなんていうものはね、そもそも本来私の仕事じゃないんだ」

きん、と音を立て、閉ざしたままのキヌの番傘が翻る。それは蜘蛛の脚をはじいて退けた。女郎蜘蛛は一旦怯み、あとずさる。後退しながら、力を蓄え、次なる一撃を備えている模様が見て取れた。

にも関わらず、キヌはあろうことか蜘蛛に背を向けた。蜘蛛は、次はキヌを狙うかもしれない。それなのに眉ひとつも微動だにしないまま、キヌは涼しい顔をしていた。

ツカサは憤慨した。

「だったらいったい何しに出てきたんだよ麝香猫」

「まあそれもそうなんだけど。デカい奴の相手なんて面倒じゃないか。そのへんの有象無象をいたぶるほうが、お前さんも気楽だろう」

「あの子蜘蛛は無尽蔵に湧いて出るんだ、いくら叩いても意味はない」

「じゃあデカブツと戦うことには、どんな意味があるのかい?」

わらわらと攻め寄せてくる子蜘蛛を、ツカサは扇子で叩き落とす。

キヌも傘の先で子蜘蛛をあしらい、弾いて遠ざける。

次々、子蜘蛛は消えていく。消えては現れ、キリがない。

「LOOOOOOOOOOOOOVEMEEEEEEEEEEE」

大蜘蛛が唸る。蜘蛛はさらなる怒りに震え、我を失っていくように思えた。

そうしている間にもまだ、ツカサとキヌは揉めていた。

「あるとかないとかじゃなくてだな麝香猫」

「不服そうだねえ葛葉」

「だいたいタテマエを解決するために、わざわざ大蜘蛛を煽り立てるのは遠回りだ」

「私は、危ない近道よりも確実な遠道を取るね」

「俺はただ、ホンネの妖怪なら早々と素直に仕事しろと思うだけだ」

「主従の話をしたいなら、私の主は鈴乃音舞。お前さんではないよ」

「理窟っぽい奴だな、あんた」

「お褒めを頂き、光栄の至り」

ツカサは多少いらつきながらも、しかし機会を待っていた。

大蜘蛛が今度襲ってくる時が、その時だ。

そしてどうやら……キヌもそれを待っている。

のらりくらりと気のない素振りで、無関係な会話をしてみせて、けれど蜘蛛の動向を常に察知し、そして蜘蛛に悟られないようにしている。

こちらが些細な隙を見せれば、相手にはもっと大きな隙が、いずれできる。

それを、ふたりは待った。

「HHH・AAA・TTT・EEEE――」

女郎蜘蛛が、大蜘蛛が、その巨きな体躯を回転させた。その脚が旋風を巻き起こし、飛び上がる。巨大な蜘蛛の影が教室に浮かぶ。蜘蛛の矛先はやはりと言うべきか、ツカサを飛び越し、キヌを乗り越え、その背後に守られている、舞だ。

「来た!」とツカサ。

「抜刀……」キヌが、ずらり、と番傘の柄を抜いた。それは仕込み刀なのだ。傘の主柱に隠された、刃が現れる。冷たく研ぎ澄まされた銀の刃。

敵は背後にいる。だがもはや見ずとも、標的は定まっている。

キヌは短く、息を吸った。

ツカサもキヌの呼吸に合わせ、扇子を抜き身に見立てて、短く、鋭く、振りかぶる。

相手に命じてやらせるのではない。自身の強い力が溢れないよう、自ずから抑制しているキヌに対して、自由に動けるようツカサは仕向ける。

蜘蛛の一撃が迫った。

「「閃!」」

キヌ、ツカサが同時に振り下ろす。狙いは無論、蜘蛛の頭頂。

「――ッ」

キヌの吐息。居合いの斬道が宙に軌跡を描く。果実の潰れる音がした。

苺、という自分を支えていた核心を失った女郎蜘蛛が、その場にうずくまる。

その見事な造形が壊れる。城が割れ、城の後ろの月が落ちる。菓子が粉々となり、額が折れ、化けの皮が剥がれていく。無惨な姿を隠すことはできず、晒したまま、女郎蜘蛛は死の道を歩き出した。

子蜘蛛がまさに、蜘蛛の子を散らすように散り散り、離散し、霧散する。

大蜘蛛はいよいよ崩れ、溶け、辺りを覆っていた気配と臭気も共に掻き消えていく。

そこにあったわずかな蜘蛛の骸の欠片もそのうちに、虹色の光の渦と変わり、やがてその色が失われ、そして部屋へと吹き込んできた風に混じり、何処かへ消え果てる。

残心。

刃を打ち下ろした姿勢であったキヌが、静かに刃を元の鞘へと収め、番傘として整え、ゆっくりと立った。

ツカサも扇子を閉じ、まとわりついた塵芥を払った。

蜘蛛と空間を形作っていたノイズも、ついに止まった。

無音になる。

終わったのだ。

旧校舎が静けさに包まれ、正常な時の流れが戻ってくる。

舞は、自分自身の心の奥底から、なんとも言えない何かが溶け出ていってなくなるのを感じていた。

たとえるならそれは『ワタシ』を固めていた蝋のようなモノ。

『あたし』が動けないよう塗り込めていた漆喰のようなモノ。

それが、どこかに行ってしまった。なんだか名残惜しいような気がするのが奇妙だが、でも、とにかくこれでおしまいだ。

これから『私』はあたしとして、偽の努力を重ねることなく、自分の自由と勝負しよう――舞は、そう心に誓った。旧校舎を出ると西日が差していた。

下校時刻にはやや早いが、もう空き教室に用はない。皆は帰路につく。

「んじゃ、一緒にお茶しに出かけよう。これからの新しい『あたし』のためにしゅっぱーつ!」

鈴乃音舞は上機嫌だ。

「賛成だ、我が主よ。では僭越ながら進行は私が取り仕切ろう」

麝香猫キヌも舞に続く。そして、

「……なんで俺も行く流れなんだ?」

ツカサは頭上に疑問符を浮かべつつ、舞とキヌの後ろに従う。

「だって戦勝の茶会だろう、お前さん」とキヌ。

「そうだよ何言ってんだ葛葉。あんたのおかげで大勝利なんだから。あんたにおごれないなら、あたしも行く意味ないんだからね」と舞。

「おごられたくない」

ツカサは悪態をついてみせる。タテマエを呼んだ言ノ葉使いの責務として戦っただけで、礼を言われる筋合いはない。事が終われば、もう由来者とも他人同士だ。

そうツカサは考えていた、はずだった。

が、この場合、礼だとか何だとかとは無関係に、なんだか気が進まない。

「鈴乃音の主催でなければ行くんだが」

「なーんですって? 人の好意やお礼は正直に受け取りなさいよ、このひねくれ者」

舞は半笑いを浮かべながら、ツカサを睨む。その目つき。

楽しいのか? それとも憎いのか?

その、どういう考えなのか微妙に読めない舞の表情が、ツカサは……嫌なのだ。

「正直か。なら俺が正直を言えば」

「ん?」

「今、すごく鈴乃音に脅されてる気がする」

「失礼ねえ」

「主の言うことを聞かないと夜眠れなくするぞ、お前さん」涼やかな顔でキヌも言う。

「どういう意味なんだよ……」

げんなりとしてみせながら、ツカサはそれでも、さほど悪い気はしていなかった。

本音を晒して出来た縁は、そう易々と切れぬもの。

それを祝うというなら、祝おうではないか。

「ところで茶会では、苺は出るんだろうな、鈴乃音」

「イチゴ?」

ツカサは腹をくくって、この後あやしげな茶会に招かれると決めた。