空威張りビヘイビア

-

進みゆく侵食に身を委ね、磔となったように動かない愛。

風は未だ吹かず、鬼カベの教室占拠は続く。

毒気は室内にいよいよ濃く満ち、毒は、ツカサの思考を乱そうとする。

「ざわめくなよ、俺の心よ」

そう己に言い聞かせながら、ツカサは事態を打破する方法を、ひたすらに考える。

まず、鬼カベの弱点を推測した。

けれど封印の札をあちこちに貼られた、包帯ダルマのような鬼カベの、その姿。

全体が特徴的なフォルムではあるものの、取り立てて突飛な一部は見あたらない。

さらに不気味なことに……奴は先程から終始、黙り続けている。

無言なのだ。

タテマエのバケモノにありがちな、自らの主張を告げる咆吼というものが、鬼カベにはまるでまったく、皆無だった。

まさしく得体が知れない。

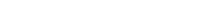

しかし毒のみならず、もはや教室中を埋めんばかりとなった鉄線の結界の密度。

ツカサは愛に接近することも、自ら身動きすることもままならない。

怪異の怨念を湛えた空気は重く、ツカサの身にのしかかる。息が詰まりそうだ。

だがツカサだけではない。眠ったままのクラスメイトたちも、愛も、皆、ただ口にしないだけで、同じ苦しみを受けている。

なんとか、しなければ……

鬼カベの動向を見据え続けていたツカサだが、その目も霞んでくる。

ここで観念してなるものか。

雑念と障気を払うように頭を振り、ふと、視線が愛の足元へと向いた。

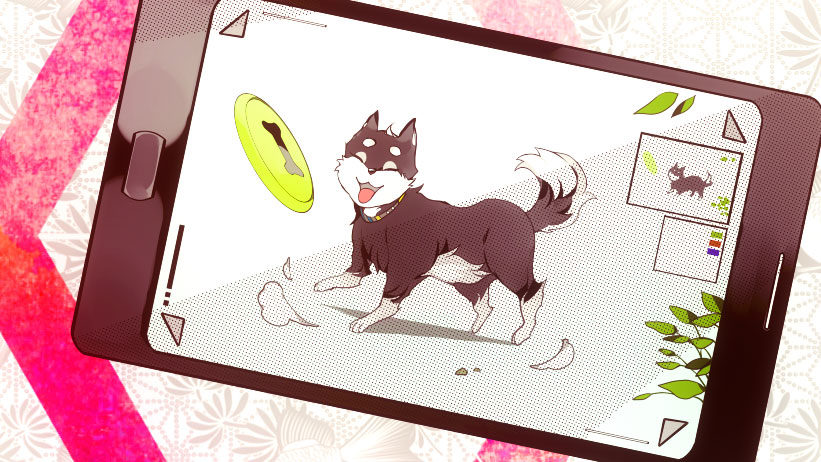

スマホが、床に落ちていた。狗谷愛が先程まで自席で見ていたものだ。その画面が光っていた。

黒い子犬の画像が映っている。

愛はさっき、どんな面持ちでスマホのその画を見ていただろう?

ツカサは思い起こす。ここで、ようやく手掛かりを感じた。

そして、

「迷ったままでは、何も変わらない」

扇子を持つ右手の震えを、ツカサは左手で抑えつけ、敵、鬼カベと愛へとその扇子の狙いを定め、かざす。

「あれなるはうつろなる言ノ葉、鬼カベ。抗すべく力、由来者はいずれ求めん。あやかしにはあやかしを、言には言を」

イチかバチかだが、行動せずに後悔するよりはずっといい。

「我は言ノ葉使い、タテマエ由来の代言者として命ずる。呼び声に答えよ、かの画像に籠められし想いと共に……そこなバイト女の眠れるホンネ姿現せ!」

召喚の祝詞をいささか捩り、願いを込め、念を込める。すると鬼カベが怯んだ。

愛への侵食が、ひととき止まる。

ばちりと、火花のような音と匂いがした。

床のスマホの画面が鈍く瞬き、電池切れなのか、すぐに消えた。

だが刹那。緑色の淡い、丸い光の塊がどこからか――窓の外、空の向こう、ずっと遠いところから――素早く、けれども柔らかく、教室の中に飛来して、ツカサとの間、鬼カベの目前へと、盾となって現れる。

一度床に落ちたその光は、黒い犬のシルエットへと姿を変えた。

黒い子犬。

愛のスマホにあった画像とそっくりな……ただ目の輝きの色と、マントを翻していることが大きな違いだった。

「わん!」

犬がひと吼えする。ハッとなって、愛は顔を上げ、犬を見つめた。

「クロ……!?」驚きで、愛の瞳が見開かれる。「クロなの!?」

「わんわん、わんわん!」

答えるように犬が叫び、その場で小さくくるくると、走り回ってみせる。

「どうして、ここに……!」

枯れた、愛の声。けれど抑えきれない気持ちが、宿っていた。

「うおん!!」

そして黒犬は、さらに緑の衣装を纏った少年の姿へと変わって、すっくと立った。

「愛! ぼくだよ! わかる!?」

少年が、囚われの愛に向かって、盛んに叫ぶ。おとなしくも利発な雰囲気を感じさせる少年。手には小さなニッパー(金属ハサミ)が握られていた。

これが彼女のホンネ妖怪か……愛の心の奥底から、呼び出されたのか。

ならば、とツカサは確信する。

狗谷愛は本当はやはり、バケモノから離れたい、助かりたいのだ。

そうでなければ、ここに少年が現れるはずはなかった。

「本当に……お前は、クロ……なのね?」

「そうだよ! ぼくは狗呂、あの野良犬だった『クロ』だ! ああ、逢いたかった!」

「わ、私も……また逢いたいって、ずっと思ってた。クロ、うれしい。でも……」

「待ってて、すぐに助けてあげる」

言いながら少年は、躊躇わず鬼カベの結界へと近づいていき、愛を取り巻く鉄線を、けなげにも、ニッパーでぱちぱちと、切り始めた。

「頑張れ、手を貸してやるぞ、少年」

狗呂少年の意図を汲んで、ツカサはその妖怪としての力を増やしてやろうと、扇子を振るう。

けれども。

「うっ……か、かたい」

鉄線は強固に、何重にも巻かれている。とても少年の手で切り裂けるようなものではなかった。

「うんせ、うんせ……ちょきちょき」

幾度も切断を試みる少年。ぎごちなくも懸命に、うんうんと唸りつつ、こまかい棘から順次退けようとする。

だが全力で千切ろうとしても、枝はともかく主線はまるで切れず、ニッパーの歯はこぼれていき、少年の手はだんだんと腫れ上がる。

ついにはニッパーを握っていられず、少年は床に落としてしまう。拾い直して挑戦を続けるが、うまくはいかない。

「ああ、あああ」

少年の焦りが重なり、その不安は、扇子を通じてツカサにも伝わってくる。

震えている。力を奮いたいのに、それが足りないのだ。力不足を自覚しているからこその、不安。

さらには。

「お願い、クロ。私の邪魔、しないで……」

愛が言った。愛の身体への、怪異の侵食は再び進みが速くなる。

赤黒い闇がじわじわと染みていく。

何故だ。ホンネを呼び出しても尚、何故、侵食を止められないのか。

ツカサは苦悩する。何故、あの愛は痛みを望み、自ら呼んだ助けを拒む。

「どうしてだよ、愛!」

狗呂少年もまた、叫んでいた。ニッパーが壊れかけている。

「私はこのままどこかに行く。戻れないところに。そうなることを、なんとなく、わかってたし、望んでた」

愛がゆっくりと目を閉じていき、

「同情とか、思いやりとか、そんな言葉は、いらない……」

がくりと首を垂れる。

すると鬼カベを取り巻く毒霧が、瞬時に増した。そしてそこから、暴威の一閃。

「ぐっ……!」「ああっ!」

避ける暇などなかった。ツカサと狗呂少年は、繰り出された無数の鉄線によって鞭打たれる。何度も、何度も。

鬼カベは、怒りを露わにしていた。何に対するでもない、ただただ周囲への、無情な怒り。怒りは毒霧の圧となり、棘の鋭さとなり、無差別に、あらゆるものを傷つける。

猛攻に耐えきれず、膝をつき、床に這い、ツカサは突っ伏す。扇子を握り直し、どうにか身を起こし、鬼カベを睨みつけてやるが、敵には怯みも油断もない。

立ちはだかる鉄条の渦。結界。まさしく鉄の、絶対防壁。

「ぼくは、どうすれば……」

狗呂少年は、ぼろぼろの手でニッパーを握りしめたまま、立ち尽くしている。

少年が動けないのは、敵への恐怖や疲れからではない。

愛が「助けるな」と、自分の言葉で、自分のホンネへと命じたからだ。

「落ち着け、少年」

ツカサは言いながら、呼吸を整え、また考える。

鉄線と鉄条網が、頑なに、ツカサと狗呂の接近を拒み続けている。

鬼カベの鉄線との融合が進んでいく愛の、痛々しい姿。

もはや、打つ手はないのか?

ジレンマ。やはり由来者の許諾がなければ、言ノ葉使いは、本来の術式の効力を発揮することはできないのか?

――いや。本当にそうなのか。そうなのだろうか。

ツカサは強く疑う。

狗谷愛は自ら絶望して、自ら世を去りたいのか。そんなはずはない。

もしも救いを拒絶しているとしても、それはただの、口先に過ぎない。

表向きの言葉など信じない。必ず、真実を引き出してみせる。

ツカサは、心に決めた。

-

鬼カベの作り出した鉄条網に、ツカサはいきなり、手を伸ばした。

愛を取り巻くそれへと、素手で思い切り、掴み掛かる。

「何をするの……なんのつもりなの!」

それを見て、愛が怯えたように首を振る。

だが、ツカサの手は止まらない。

「見ていろ」

鉄線の棘を厭わず、ツカサはしっかりと、それを握りしめる。

途端、火花が散った。

「……!」

痛み。鬼カベの出す有刺鉄線は、尖り、毒に塗れている。

が、痛いのはそれのためだけではない。

ツカサは、思い出していた。言ノ葉使いとして、己の禁じ手とされていた方法を。

『他人のタテマエへと、直接触れてはならない』

忘れてしまった誰かの、忠告の声。

『触れれば、お前も侵食を受ける――』

心が割れんばかりの苦痛。

ツカサの特異体質は、そもそも怪異との親和性が高すぎるのだ。ゆえに従来、自身が直に敵と交戦することはまかりならなかった。なのに、今。

バケモノを通して由来者の負の感情が、ツカサの頭へ、気持ちへと、流れ込む。――痛い。苦しい。このままじゃいけないと知っている。

でも、どうすることができる?

『私』は『私』にできることをする以外、何も知らない。

できることを決めてかからなければ、何も実現することはできない。

だって『私』以外に『私』への、救いの手はないから。

ここで立ち止まってしまえば、すべてに絶望してしまいそうだから――別の声が聞こえた。こちらは忠告ではない。恐らくは、狗谷愛の心だ。

痛く、苦しいと言っていた。けれど。

絶望しきってはいない。自ら望みを捨てたわけではない。

最後の断崖の淵で、抗い、踏みとどまっている。「……やってみせる。他に手段があるものか」

格闘する。ツカサは鉄線を掴み、強引に千切り、裂こうとする。ばきばきと激しく、嫌な音が鳴った。帯電。さらなる火花。怪異の力と、言ノ葉の力が干渉する。

ツカサは思う。

鉄製の編み糸だ。こんなものが手で切れるものか。常識ならば、あり得ない。

だが、考えても見よ。矛盾に溢れた由来者から産まれたバケモノのすることだ。

感情と言霊が生み出したものであるなら、感情と言葉で対抗できるのではないか。

忌避される手段こそが、最も通じるのではないか。

近づくな、と言われるならば、近づくことが解決への一歩だ、と。

果たして……

ほんのわずかずつではあるものの、ニッパーで切ることもままならなかったはずの、堅固に編み込まれた銀の線は、ほぐれ、細く分かれていき、だんだんと崩れ……

ついにその数千本のうちの一本が、ツカサの手によって切られた。

「なんなの……情けないし、かっこ悪い……」

愛が微かに目を開き、ツカサの有り様を見た。

ツカサは続けて、数本の鉄線を、素手で排除する。無論、手は傷だらけだった。血と汗に濡れ、破れ、疲れていた。

「どうして、そっとしておいてくれないの……」

愛はつぶやく。

「何故だろうな。俺も知りたい」ツカサも、独り言のようにつぶやいた。「わからないんだ……あんたと俺は、別に親しくも何ともない。義理も、思い入れもない。こうまでして助ける理由は、ない」

「だったら――」

愛が言いかけて、しかしツカサは遮る。

「それでも、したいだけだ。ためらいは後悔しか産まない」

行動しなければ、と思っていた。同時に、ツカサは思い出せない何か、過去にあった何かを脳裏に思い浮かべていた。

その出来事が何なのか、それもハッキリとは、今、思い出せない。

ただ、あんな気持ちになるのは嫌だ、ということだけは明白だった。もう、『あの時』のような遺恨は、残すまい。「気持ち悪い……もう、やめて……お願いだから」

愛は言うが、がむしゃらなまでにツカサは、鉄線に挑みかかる。

「無謀を笑いたければ、笑ってくれ」

言いながら、ツカサ自身も自嘲する。それでも。鉄線をしりぞけていくごとに、ツカサは己の手を通して、何かがわかるような、そんな気がしていた。

愛の隠された本心、その傷ついた日常の心。

日々のつらみを隠しながら生活してきた、その心。

その心の内が聞こえてくる。

我慢しなくてはならないのだ。努力しなければならないのだ。しかし、悟られてはいけないのだ……ひたすら、己に言い聞かせる声。

まるで己自身への、洗脳、のような。

そこまで愛が己を追い詰める、その事情はわからない。

わからないが、わからないまま、愛の気持ちは絡まっていた鉄線と共に、少しずつ、少しずつ、ほぐれていく。

「葛葉……馬鹿、なの……?」

「かもな」

応えつつも手つきは止まらず、鉄線除去をツカサは続ける。

「まったく面倒で、迷惑極まりないな、狗谷」

「そんなの、私が頼んだわけじゃない」

続けていく。

「これ以上、手間を掛けさせるな」

「こっちの台詞だよ、葛葉……」

いつしか、数滴のしずくが床を塗らした。愛の瞳から、涙がこぼれる。「ツカサ、愛……ぼくにも、何か、わかるよ」

その床の水滴が光り、続いてゆるりと宙に浮かんだ。仄かな灯になる。その灯火が、狗呂少年を、暖かく照らす。

「うん。わかる。愛、本当は……」

想いが伝わったのか。少年に、変化が起こる。

-

愛の祈りをともした小さな灯を、少年の手が掴み取った。

すると瞬時に少年の背が伸び、青年の格好となる。

すっとした、スマートな立ち姿。利発そうで賢明そうなのは変わらず、身体の線は細いながらも、しっかりとどこか、芯の強さ、逞しさをも湛えているように感じさせた。

ざっくりとシャツを着こなし、青年は無造作に髪をかき上げる。

この場の毒と緊張にも、まったく怖じるところがない。

不思議な雰囲気を持った青年だった。

「また、ぼくのことを心の中で呼んでくれたね、愛」と青年。

「くろ……?」

反応して、愛がつぶやく。

「そして、この姿。あのクロ犬が人として、立派に成長したら……君は想像したことがあるだろう?」

「そうね……」

「鉄の棘には、鉄の刃を。愛のために仕える走狗」

「黒い、鉄……クロガネ」

「そう。ぼくの名は、クロガネ。黒鉄、そうく」

青年は名乗った。

愛の背後では相変わらず鬼カベが蠢いているが、青年の出現に驚いたか、些か動きが鈍っている。

「ぼくは、愛のリクエストに応えたまでだ。さてツカサ、どうする」

「え、俺に訊くのか?」ツカサも少々面食らった。使役する術師を促す妖怪、というのも珍しかろう。

「勿論。望みを叶える。ぼくはそのために、ここにいるんだ」

そうく青年は柔らかく自然に、微笑んだ。

「……すべきことは決まってる。言うまでもない。が」ツカサも肩の力が抜け、思わず笑む。「俺も言ノ葉使いとして、黒鉄、お前に命じよう」

「ああ。なんなりと」そうくは何処からか、自らの身長ほどにまで巨大に成長した新品のニッパーを取り出す。「ならば行け。黒鉄。進んで敵を打ち砕け」

ツカサが、掲げた扇子を一振りすれば。

「まかせてくれ」

そうくの持つニッパーの刃は、鬼カベの本体の正中を突き通し、一撃にて両断した。

あまりに、あっけなく。あっさりと。

雄叫びも断末魔も一切あげることなく、敵・鬼カベは、敗れ去り、崩れ、塵と化して消えていく。

どうやら鬼カベ自身は、他のタテマエの怪異と違い、さしたる主張を持たないタテマエだった。愛の望みが排他と自縛であるならば、それを愚直に叶える、それだけの怪異だった。たったそれだけの、タテマエ。

タテマエの反転の存在であるホンネ・黒鉄そうくの前では、鬼カベの抱える虚ろな願いなど、実に、無力。

ツカサの握る扇子の震えもいつしか完全に、治まっていた。

あの鉄の棘を掴んだときに受けた負の感情が、すっかりと消えていた。

だが――

あるいは、先頃までの愛の束縛の願望が、強すぎたせいなのか。

わずかにこの場に違和感があった。

「くっ……何故、鉄線が残ってる?」

ツカサはうろたえる。鬼カベから放たれていた毒気は急激に薄れつつあるが、教室中には鉄条が張り巡らされたままだ。

怪異からの攻撃の残滓が留まるなど、言ノ葉の常識ではあり得ない。

バケモノめ、死に際に結界を生じる能力を暴走させたか。

「確かに。変だね。でも、どうにかすればいい。そうだろう?」

「……その通りだな」

「さあ、指示を」

「切り裂け、この黒き鎖を!」

深く考えるのはやめ、息を吸う。心の落ち着きが戻ってくる。ツカサは再び扇子をかざし、術を奮う。

そうくが、ニッパーを操る。繰り出される鋭利な斬撃は、みるみるうちに鉄線の包囲を打ち破り、解き放っていく。

「いいぞ、そのまま断ち切れ!」

「嬉しいね。自在に動ける。ぼくは自由だ……」

もはやツカサも、術が思い通りに使える。のびのびと扇子を振るい、そうくも無駄のない、美しい動きで、愛への囲みを切り飛ばしていく。

この鉄の網を解きほぐしていくたび、そうくは、何事からか解放されたような様子を徐々に見せていた。

ホンネの妖怪として、活躍でき、己の力の使い方が馴染んできたからか。

それとも。

心の底で自分の出現を願ってくれた由来者、愛の本心に、やや近づくことができただろう、その気持ちからなのか。

ともかくも。

室内に充満していた怪異の不穏は、多くの鉄条網と共に撤去され、失せていく。

やがて、

「どうぞ」

ツカサへと、そうくが手振りで示す。

有刺鉄線はあとわずか、狗谷愛の身体を直にぐるりと巻いて覆っている、それのみとなっていた。

ツカサは、磔の格好のままの愛へと、歩み寄った。

その身に染みていた毒の色は既に褪せ、侵食の眠りから、愛が目覚める。

そして、ツカサを見つめた。

「ねえ、どうして? やめてって言ったのに」愛が問うた。「なのに何故、来るの。どうして、私に構うの」

「どうもこうもあるか。あきらめろ、狗谷」

「…………」

愛は、もう抵抗しなかった。愛の纏う最後の鉄線を、ツカサはぎりりと乱雑に掴み、手で退ける。

鉄の鎖の囲みはもう、すべてなくなった。

ツカサは自然と、愛へと手を差し伸べていた。

「お前の事情は知らない。けれど俺は、ここに居合わせた」

「それだけ?」

「そうだ。俺はただ、ここにいる。ここにいたかっただけだ」

それ以上の理由は、ツカサには思い浮かばなかった。

言ノ葉使いとしての、自分の存在意義。

他者から与えられた使命や任務ではなく、自らの意志――力が使えるなら、それによって人は、救われて欲しい。それだけだ。

「ごめんな、驚かせて」

ツカサはもう一度、愛へと声を掛ける。

「もう、いいから。これ以上、びっくりさせないで」

観念したようにツカサの手を取り、愛は頷いた。

その時。

窓から一陣の風が吹いた。緑色の風のように、ツカサには思えた。

直後。教室は、元の平穏な空気へと戻っていた。

すべての毒気や破壊の跡は修復されていた。

まるで何事も起こらなかったかのように。忘れられたように。

遅い教師の到着を待ちながら、ホームルームを迎える前の、ざわざわと浮き立つようなクラスの喧噪が蘇っていた。

ツカサは、クラスの自身の座席にいた。いつの間に着席したのだろう。

壁の時計の時刻を眺める。

時間が……戻っていた。鬼カベが出現する、その前へと。

思わず「今、何時だ?」とツカサは、後ろの席の奴にも訊いてしまう。

自分のスマホ見ろよ、と言われながらも、現在時刻を教えられる。

そんな馬鹿な、とツカサは心の中で呟く。

皆の時計の時刻が止まり、または、ずれている。そうとしか、考えられない。

それとも本当に、時間を遡ったのか。

いったい、何があった?<けれど、ふと、廊下を見やれば、そこには――黒鉄そうく青年が、学園に通う子女を迎えに来た一保護者の装いで、立っている。

目が合って、そうくはツカサへと軽く会釈をしてみせた。

ツカサの掌にも、ほんのわずかだが、細かな傷が残っていた。

その傷を受けた感触を、ツカサは覚えている。

先の戦いは、確かに起こった。周囲の皆に認識されていないだけだ。

夢や幻ではない。「ツカサツカサツカサ、一緒におやつを食べよう」

隣のクラスから、三鹿ナルキがツカサの座席にまで押し掛けてきていた。数名の男子学生を引き連れている。これから、遊びに行くのだろう。ツカサはそれを、知っていた。

「虫歯に気をつけろよナルキ、油断大敵」

「わかってるって」

「で、今日はショートケーキだろ。珍しいな」

「えっ?」ナルキは驚く。「なんでわかるの」

「ただの勘だ」

「そうなの? たまには、みんなで外に食べに行くのもいいかなって思って」

「なら仕方ない、俺も付き合ってやるか」

「うん!」

ナルキは明るく頷き、仲間たちも同意する。

「大勢でぞろぞろつるんでいくのは好きじゃないが、今日だけだぞ」

ツカサはすぐさま下校の支度をととのえ、マフラーを掴み、座席から立ち上がる。

そして。廊下に向かう途中。

「じゃあな、狗谷」

斜め前の席へと、ツカサは声を掛ける。

「…………」

狗谷愛は自分のスマホの画面を見つめたまま、ツカサへ視線を返さない。

けれど無視しているわけではなかった。

無言の会話が、そこにあった。

「お先に」

ツカサはナルキと仲間の後を追い、教室を出る。

「さよなら、葛葉」

既にツカサが去ったあとで、ようやく、小さく、誰にも聞こえないくらい小さく、愛は言った。そして、スマホで通話する。

「すみません店長、今日はバイト遅れます。ホームルーム、長引いて――」「どうしたの、ツカサ」「なんでもない。行こう。ホールケーキが待ってる」 愛は微かに笑んでいた。顔をうつむけて、見えなくともわかった。教室へと一度振り返りながら、ツカサはそう思う。