空威張りビヘイビア

-

-

「――以上が大奥様から承った用件です」

狐の面を被った青年が固い声で言う。

この葛葉家の屋敷で働く使用人はほぼ全員が一族の神祖であった『お狐様』を讃えるために狐の面をつけている。だから一目で使用人を区別するのは、普通の人には難しいだろう。

だが、そう長く生きていないとはいえ、人生の半分以上をここで暮らし、また言葉を操る『言ノ葉使い』である僕には彼がまだここに来て日の浅い使用人であることが分かった。そして酷く緊張しているということも。

「分かった。その『御開帳』という儀式に参加すればいいんだね? 大奥様に了解しましたと伝えてくれ」

「はい……では私はこれで」

僕は早々にこの場を立ち去ろうとしている青年に声をかけた。

「ああ、そうだ君……」

「は、はい! な、なんでしょう?」

上の使用人たちから何か聞いていたのだろう。僕は青年があまりに動揺するので、思わず笑ってしまった。

(……そんなに怯えなくても、取って食うつもりなどないのに)

僕と彼の距離は、ゆうに3mは離れている。しかも僕たちの間は太い木で出来た堅牢な格子で隔たれているのだ。

そう、僕は座敷牢の中に隔離されている。

表向きここは僕を祀る『祭壇』ということになっている。実際、この部屋に置かれている調度品はどれも贅を尽くしたものだったが、内外からの出入りを禁じる牢、換気しか使い道がないであろう格子のはめられた小さな窓……これを『祭壇』と呼ぶにはあまりに武骨で殺風景だろう。

だが彼の恐怖は正当なものだ。

僕は彼を取って食うつもりはないが、その気になればこの牢を紙屑のように率いて、彼を取って食うことは容易いのだ。

――この身には卑しい獣の魂が宿っている。

「……なんでもない。引き留めて悪かったね。もう戻っていいよ」

使用人の青年は酷く恐縮しながらその場を去っていった。

彼が去ると同時に座敷牢には暗闇と静寂が満ちる。

(今の彼は……何歳くらいかな?)

声の調子や響きから僕は彼が自分と同じくらいの年齢なのだろうと判断した。

ということはすなわち『彼』や僕が殺めた『あの子』と同じくらいということだ。

彼のように若い使用人がこの座敷牢にやってくるのは珍しい。

だからだろうか。彼の声の響きは僕にある妄想をさせた。『彼』は今、どんな声をしているのだろうか、と……。

(……下らないな。僕はここから出ていくことはない……出ていくことは許されない。『彼』に会うことなんて、これから先の僕の人生ではあり得ないことなのに……)

僕は格子の嵌った小さな窓から空を見上げる。夜空には陽光のように眩しく、それでいて穏やかで優しい黄金色の光を放つ大きな満月が浮かんでいた。

満月の光は、僕がいる暗闇の世界すら照らそうとしているようだ。

そして僕を『あの日』に連れていく。

僕が僕を失った、遠い『あの日』に――。

-

-

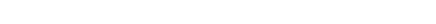

昔々、あるところに1人の少年がいました。

少年は物静かで、いつも自分を見守ってくれる頼もしいお父さんと、穏やかで優しくそして芯の強いお母さん、3歳になったばかりの愛らしい妹に囲まれ、とても幸せに毎日を過ごしていました。

少年のお家はあまり裕福とは言えませんでした。何故なら、少年たちは引っ越しを繰り返してばかりで、その度に両親は仕事を変えなければいけなかったからです。

でも少年は自分のお家が貧しいことは、ちっとも気にしていませんでした。むしろ将来は妹や両親を自分が守らなければいけないと思っていたぐらいです。

そのことを伝えると、お父さんもお母さんもとても嬉しそうに笑うのでした。

「良かったわね。空、お兄ちゃんがお前を守ってくれって。頼もしいわね~」

「ありがと! にいちゃ!」

「それじゃあそのためにも、しっかり勉強と修行をしなくちゃな……さ、行くぞ」

「うん!」

少年は、自分の家が普通の家族とはどこか違うということは何となく感じていました。

引っ越しばかりしているということもそうでしたが、一番違うのはお父さんと一緒に毎日『修行』をするというところです。

一杯習い事をしているという学童保育で知り合った女の子に聞いてみても少年のような修行はしていないようでしたし、学校の友達に聞いてもやはり答えは同じでした。

なので少年は自分の修行のことは、あまり外では言わないようにしていました。他の人と違ったことをしているというのでいじめられるのは嫌だったからです。

「それで、この間教えた力だが……」

「あ、それ! もう出来るようになったよ! ほら!」

少年が力を込めると手の中に扇子が現れます。その様子を見たお父さんは目を丸くしました。

「……もうそこまで『言ノ葉』の力を具現化することが出来るようになったのか。凄いなお前は。お父さんは、もっと大きくなってからでないと出来なかったよ」

「えへへへ! すごい?」

「ああ、凄い……流石は母さんの子供だ」

お父さんは少年の頭を優しく撫でてくれました。

言ノ葉の力というのは、言葉を操り、人の心を読み解くことが出来る力のようです。

でも、少年はあまり詳しいことは知りませんでした。修行についても、単純に仕事で忙しいお父さんが、自分と一緒に遊んでくれるくらいにしか考えていなかったのです。

「……これならすぐに『ホンネ』と『タテマエ』も使役できるだろうな。お前にはその力がある。だが……いいか?」

お父さんは顔を引き締めて、厳しい声で言いました。

「……力というのは、人を護ることも傷つけることもできる。そして人は力に簡単に溺れるものだ。そうならぬよう、しっかり制御できるようにならないといけないよ」

「……うん。分かった」

お父さんは修行の時に、よくこのような話しをしました。そしてその時は決まって怒っているように厳しい顔をしていました。

少年は子供ながらに、お父さんが大事なことを伝えているのだと理解し、難しい言葉の意味を必死で学ぼうとしたのでした。

「僕、お父さんとお母さんと空を護るんだ! だから、お父さんの修行を頑張って、正しく力が使えるように頑張るね!」

「ああ。お前ならきっと大丈夫だ」

お父さんはようやくそこで笑顔になりました。

「……もちろん、外で言ノ葉の力を使ったりはしていないだろうね?」

「う、うん……」

少年はそこで何故か目を泳がせてしまいます。

実は、この間学童保育でいつも一緒に遊ぶ女の子に、こっそりと言ノ葉の力を見せてしまったのです。

少年の様子から何かを察したらしいお父さんは眉を顰めます。

「……あれほど外で力を使ってはいけないと言っただろう?」

「ごめんなさい。あの子、いつも1人で寂しそうだったから、喜ばせたくてつい……」

少年が萎れてしまうと、そこへ柔らかな声がします。

「……いいじゃないですか。この子はむやみに力をさらけ出すような子じゃありません。きっと本当に大事なお友達だったんでしょう」

「お母さん!」

「2人とも、修行もその辺にしておいて、そろそろご飯にしませんか?」

「ああ、そうだな」

「お母さん! 今日のご飯は何?」

「今日は貴方の好きなカレーですよ」

「やった! お肉入ってる?」

「ええ……さ、帰りましょう。ご飯の時、さっきのお友達の話を聞かせてくれる?」

「うん! 今日も色んなことして、遊んだんだよ。例えばね……」

少年はお父さんとお母さんと手を繋いで一緒にお家に帰りました。

少年の夢と希望にあふれた後ろ姿を、夕日が羨ましそうに後からついていくのでした。

-

-

その日、放課後いつものように学童保育に向かおうとする途中の道で、少年は急に気がつきました。

(今日であの子とお別れになるかもしれない……)

少年は昔からとても勘が鋭く、言ノ葉の力を使わなくても人の心や、少し先の未来が分かってしまうことがありました。それは良いこともあれば、今回のように嬉しくないこともあります。

そしてこの力はお父さんにもない物でした。だから少年はこの力のコントロールの仕方がよく分からなく、自分でも言う事を聞かない時があったのです。

(せっかく仲良くなれたのに……お別れなんて寂しいな)

引っ越しを繰り返している少年にとって、友達とのお別れはつきものです。

でも、今回出会った少女とは色んな絵本を読んだり、一緒に駄菓子を食べたりをして、随分と仲良く遊んだものでした。

それに可愛いのに真面目な少女は、周りの子と少しずれているような気がします。現に学童保育でも自分以外の友達はいないようでした。彼女がこれから新しい友達を見つけられるのか? 少年は少し気になってしまったのです。

少年が学童保育に着くと、予想通りに少女から『今日でこの学童保育に通うのは終わりだ』と告げられました。

どうやら『お嬢様』だった彼女は、自分と違い両親が忙しいというよりは、彼女の親戚が運営するこの学童保育のモデル体験をするということがメインだったようです。

大人に手を引かれた少女は、丸く大きな瞳に涙をためてこちらを何回も振り返ります。

少年はそんな彼女に笑顔を向けますが、決して引き留めようとはしませんでした。

少女が心の中で自分のことを想っていてくれるのが、伝わってきたから、涙でお別れをして彼女を悲しませるのが嫌だったのです。

やがて少女は去っていくと、そこで少年はようやく笑顔を止めることが出来ました。

(ああ、良かった。笑顔でお別れできた……でもこの力のせいで、悲しい時間が増えたんだ)

力がなければ、少女との急なお別れに驚いても、もっとお別れを悲しむことが出来たでしょう。そちらの方が、2人にとって辛くても、感情を素直に出せて、すっきりしたのかもしれません。でも、少年にはそれが出来ませんでした。昔から、相手の心を読めてしまう力を持った彼は、その分自分の心を奥に押し込めてしまう事があるのです。

そして奥でぎゅっと縮まった心は『こんな力がなければ良かったのに』と弱音を吐くのでした。

そのうちに少年のお母さんが彼を迎えに来ます。

「遅くなってごめんなさい。さ、帰りましょう?」

「お母さん……」

「あら……どうしたの?」

お母さんは少年の様子がおかしいことにすぐに気がつきました。

お家に帰る途中、少年はお母さんに事情を説明します。

「そう……それは悲しかったでしょう」

「うん」

「お友達との思い出と、寂しい気持ちは大事にしなさい。今は辛くても貴方が大きくなった時は、きっと大切な宝物になっているから……そうだ。今日はオヤツに貴方と空が大好きなホットケーキを焼きましょう」

「えっ? 本当!? ありがとうお母さん!」

お家に帰ってきた少年は、居間でぼうっとしていました。お母さんの優しい言葉で、少年は少しだけ元気を取り戻しましたが、やっぱり気が塞いでしまったのです。

(この力を持って、得をしたことってあんまりない。それに……)

少年には気がかりなことがありました。それは両親が引っ越しを繰り返すのは、自分のせいなのではないかということです。

確かにお父さんも使える言ノ葉の力は、普通の人から見たら驚くような力でしょう。

でも毎回ではないとはいえ、自分のように何もしないで人の心を読めたり、未来のことが分かってしまうなんて、お父さんと比べてもあまりに異質すぎます。

少年が妹と同じくらいの時は、今よりももっと力のコントロールが出来なくて、しかも自分の力に対して疑問も思っていませんでした。

だから、突然予言のようなことを言いだして、周囲の人を驚かせてしまったこともあります。

そしてその時には、少年たちは慌てて次の街に引っ越しすることになったのでした。

(もし、僕の力がお父さんとお母さんの迷惑になってたとしたら? それでいつか嫌われちゃったら……)

お父さんとお母さんが自分のことを嫌いになるはずはない。そう思っていても、少年の心はズシリと重くなるのでした。

――と、その時。

(えっ? なんだコレ? ……空っ!)

少年の頭の中に、小さな妹の姿が映し出されます。普段から活発な妹は一生懸命、家の階段を上っているようなのですが……なんと一番上の段から足を踏み外して転がってしまいました。妹の身体はゴムまりのように跳ね、やがて階段下で動かなくなってしまいます。

「ッ! 空ッ!」

少年は居間から階段に向かって駆けだしました。

すると先ほど見たビジョンと同じく、妹が階段の1番上の段にいます。そしてやはり先ほどのビジョンの延長で、大きく足を踏み外しました。

「きゃああっ!?」

「空ッ! 危ないッ!」

少年は慌てて階段を駆け上り、落ちてくる妹の身体を受け止めます。

「うわっ!?」

ですが少年の身体も大人のそれと比べればまだ小さく、勢い良く落ちてきた妹の身体を支えきれません。2人は一緒に階段を転げ落ちてしまいました。

少年の頭にあるのは1つだけです。

(空を守らなくちゃッ!)

少年は妹の頭を腕に抱え込むようにして、強く抱きしめました。そのままゴロゴロと階段に身体を打ち付けられ、ようやく落下が終わり階段下に辿りつくと、少年は妹の身体を離します。

「うっ……そ、空、怪我はない? 痛いところは?」

「へーき……でも、にいちゃが! にいちゃ! ごめんなしゃい!」

妹は少年のお陰で無事だったようです。でも彼女を庇った少年の方は、あちこちすりむいて血が出ていました。大きなあざも出来ています。

少年は痛みをぐっとこらえて妹に微笑みました。

「こんなのちっとも痛くないよ。空を護るのは当然だから気にしないで……僕は空のお兄ちゃんなんだから」

「にいちゃ……」

その時、物音を聞きつけたお母さんが台所から慌てて走ってきました。

「今の音は何!? ……まあ! 貴方、怪我してるじゃない! ああ、大きなたんこぶまで出来てるわ……早く手当てをしましょう」

「うん」

少年は自分に抱き着きながら泣く妹の涙と、優しく身体をさすってくれるお母さんの手の温もりを感じながら思いました。

(空を助けられて本当に良かった。でも、空を助けられたのは、僕の変な力のお陰だ)

今までは嫌だとしか感じなかった力ですが、こうして妹を守ってみて、少年の中で大きく意味が変わったのです。

(きっと、お父さんが僕にいつも言っている『力の使い方』ってこういうことなんだ。良い未来も導くことが出来るんだ!)

その日から少年はより一層、お父さんとの修行に励むようになったのでした。 -

-

――ある日、少年がいつものように学童保育でお母さんを待っていると……。

「君のお家の方が迎えに来てくれたわよ」

指導員さんの声に少年は荷物をまとめて玄関に向かいます。でもそこで待っていたのはお母さんでもお父さんでもありませんでした。

「さあ帰りますよ」

「……おばあさん、誰? なんで僕を知っているの?」

そこには少年が見たことの無い着物姿のおばあさんが立っていました。

おばあさんは真っ白な髪の毛をピシッとまとめていて、背中はまるで針金が入っているように真っ直ぐなのでした。そしておばあさんの目はとても鋭く、少年はなんとなく前にテレビで見た鷹を思い出しました。

(なんだか怖いおばあさんだなぁ……)

少年が内心怯えていると、意外にもおばあさんはとても親しみやすい笑みを向けました。

「あたしはお前の実のおばあさんですよ」

「えっ? 僕のおばあちゃん!?」

少年はとてもびっくりしました。自分におばあちゃんがいるだなんて、お父さんもお母さんも一度も話してくれたことはありません。

「ねえ、おばあちゃんは本当に僕のおばあちゃんなの?」

「そうですよ。あたしはお前の父親、保名(やすな)の実の母親です」

「僕、自分のおばあちゃんは、てっきり死んじゃってたのかと思ってた……」

「お前があたしを知らないのも無理はありません。お前が生まれる前に、お父さんとお母さんはうちの屋敷を出ていったのですから。ですが、あたしは確かにお前の実の祖母。その証拠に……」

おばあさんは少年の耳元に口を寄せて、そっと囁きます。

「……お前には不思議な力がありますね? それもお父さんの力よりもずっと強く、特別な力が……」

少年は驚きました。

「僕の力のことを知ってるの……じゃあ、本当におばあちゃんなんだね!」

「そうですとも……さあ、帰りましょう」

「うん!」

おばあちゃんは少年の手を引くと、学童保育を一緒に出ます。外には大きくてピカピカに光る黒い車が待っていました。

「乗りなさい」

「え、これ、おばあちゃんの車なの?」

「そうですよ」

「カッコいいね! こんな車、絵本でしか見たことない!」

「気に入ったなら良かったわ」

少年は上機嫌でした。

急ではありましたが、今まで自分にはいないと思っていたおばあちゃんに出会えて、嬉しくないはずがありません。そして恐らくお父さんとお母さん、妹もみんなが喜ぶだろうと思いました。

でも、おばあちゃんと一緒に乗り込んだ大きな黒い車は、少年のお家とは反対方向に走っていきます。

「おばあちゃん、どこへ行くの? 僕のお家はそっちじゃないよ?」

「お前はこれからおばあちゃんの家で暮らすんです」

「えっ!? どういうこと!? ……お父さんたちも一緒だよね?」

「そう出来ればよかったのですが……」

おばあちゃんは悲しそうに目を伏せました。

「おばあちゃんのお家で暮らすのは、お前だけです……お父さんとお母さんは、お仕事で遠いところへ行きました」

「……空も?」

「空?」

「妹だよ! 僕の大事な妹! まだ3つなんだ!」

「……ああ、そうでしたね。妹。ええ、お父さんたちは妹も連れて行きました。流石に3つの子が親元から離れるのは大変ですからね」

「そんな……僕、置いていかれちゃったの? 嘘だよ!」

若草色の少年の瞳に涙がどんどんたまっていきます。

そんな少年におばあちゃんは優しく言いました。

「仕方ないことなんですよ。お父さんたちは、お前のことを思って、お前を置いていったんです」

「僕のため……? どういうこと?」

「お前の不思議な力は、普通の人とはあまりにも違い過ぎる。とても目立ってしまうんです。お父さんとお母さんは、今までお前の力をなんとか隠そうとしていたみたいだけれど……限界だったんでしょうね。このままじゃ、まともな暮らしは出来ない。小さな妹もいるのに、可哀想でしょう?」

「……僕の力がお父さんたちの迷惑だったってこと?」

それは少年がずっと恐れていたことでした。

「残念だけどね……でも、安心なさい。おばあちゃんの家にはお前の力を活かすための準備が整っています。お前がおばあちゃんと一緒に一生懸命勉強をして、力を制御出来るようになったときは、お父さんたちはきっとお前を迎えにきますよ」

「………」

少年にとって自分の力がお父さんとお母さんの迷惑になっていたこと、さよならも言えずに大好きな家族と離れ離れになったことは、とても悲しいことでした。

でも少年は我慢することにして、涙でぐしゃぐしゃになった顔を自分の手で拭います。

「おばあちゃん、僕頑張るね。絶対に力を使いこなせるようになってみせる! ……そしてお父さんとお母さん、それに空を護れるように強くなるんだ!」

「良い子ですね。それでこそ、葛葉一族の子供です」

おばあちゃんは満足そうに笑い、少年の頭を撫でます。

――この日を境に少年の物語は大きく変わりました。少年を乗せた車は悲しい運命の流れに彼を導いていったのです……。

おばあちゃんのお家だという『葛葉家』に着いた少年は最初、そこを『お家』とは思わず、公園か何かだと思いました。

立派な門をくぐると、そこには緑豊かなお庭が広がり、鮮やかな錦鯉が悠々と泳いでいる池がいくつもあります。そしてつるつる滑る岩でできた道を随分先に進まないと、お家は見えてきませんでした。

ようやく見えてきたおばあちゃんの『お家』を見た瞬間、少年はびっくりして思わず声も出ませんでした。

そこは少年が知っている『お家』とは比べものにならないくらい大きくて立派だったからです。

少年は学童保育で出会った少女が話していた『旅館』や『しにせホテル』というのが、こういう感じなのかもしれないなと思いました。それにしても一体お部屋がいくつあるのでしょうか?

(きっと空と一緒に探検ごっこをしたら楽しいだろうな……)

妹の笑顔が頭によぎり、少年の目は再び潤み始めましたが、頭を振って涙を追い出します。

(こんなことで泣いてちゃダメだ! 僕は強くなるんだから!)

少年は決意を固めて葛葉家のお家に足を踏み入れました。

外から大きなお家を見たときに、少年は自分がこれ以上驚くことはないだろうと思ったのですが、中に入ってみてすぐにまた目を丸くしてしまいました。

玄関から続く長い板張りの廊下には大勢の狐のお面を着けた大人たちが並んで少年たちを待っていたのです。

「大奥様、お帰りなさいませ」

「ああ、今帰りました」

「『大奥様』?」

「あたしのことですよ。おばあちゃんは使用人たちからは大奥様と呼ばれているんです」

「使用人って……王様の家来みたいな人のこと? あと……どうして、この人たちは、ぶ……狐のお面を被っているの?」

少年は、本当は『不気味な』という言葉をつけそうになったのですが、慌てて口の中にひっこめました。

「この者たちが狐の面をつけているのは『お狐様』への敬意の証です」

「『お狐様』?」

「まあ、その辺のことは後でゆっくり教えましょう。それよりも今は、着替えておいで。そのあと、食事にしましょうね」

(変わったお家だなぁ……僕、ここで本当に上手くやっていけるのかな? いじめられたりしたら、どうしよう?)

少年はおばあちゃんと別れ、着替えをする間に連れていかれました。

「若様、お召し物はこちらでございます」

「えっ!」

使用人の1人が持ってきた着物は、品の良い色合いで細かな刺繍がふんだんにあしらわれており、少年の目から見ても、とても高価そうな物でした。

「こ、これを僕が着るの?」

「その通りでございます。この着物は、今日という御目出度い日に合わせ、大奥様がご用意なさったものでございますよ。さあ、今までのお召し物はこちらでお預かりします」

「え、それってこのマフラーも?」

少年が首に巻いていたマフラーは、霊力が高く寒がりな彼を守るために、お母さんが編んでくれた特別なマフラーでした。

いくらおばあちゃんのお家とはいえ、知らない場所にやってきたばかりの少年にとって、お母さんのマフラーを手放すことは、ほんの少しの間であっても心細いことでした。

「……分かりました。では、そちらは結構ですので、それ以外のお召し物は一旦お預かりいたします。さ、お早いお召し替えを」

そういうと使用人はなんと少年の洋服を脱がせようとしてきたのです。

「ちょっ!? き、着替えくらい一人で出来るよ!」

「……ですが若様。失礼ながら、この着物をお独りでお召しになるのは難しいのでは?」

「うっ……!」

使用人の言う通りでした。少年は今まで着物なんて着たことがないので、どうやって着たらいいのか分かりません。結局少年は使用人に着替えをさせてもらうことになりました。

(ううう……これじゃ空と同じ子供みたいだ。恥ずかしいなぁ)

着替えが済むと少年は大広間に案内されます。

そこでは既に少年のおばあちゃんが待っていました。

「良く似合っていますよ。お前のお父さんの子供の頃によく似ています」

「そ、そうなの?」

大好きなお父さんに似ていると言われると、少年は少しだけほっとしたのでした。

「それでは夕餉にしましょう」

少年の目の前には沢山のお膳が並べられます。

お皿の上には見たことのないお刺身や、ハンバーグ、スパゲティーや、オムライス、少年の好きなカレーもあるようです。

「うわぁ……すごい」

「気に入ったものを好きなだけ食べなさい」

「えっ? これ、全部僕の分のご飯なの?」

「そうですよ」

少年は好物を沢山並べられて嬉しかったのですが……。

(でも、こんなに独りで食べられないよ)

少年がどうしたらいいのかと悩んでいると。

「……どうしました? 食事が気に入りませんか?」

「えっ?」

「では、お前の好きな物を作らせましょう……誰か、この膳を下げなさい」

「ま、待って! おばあちゃん! 僕、このご飯でいいんだ!」

「そうなのですか? 遠慮はしなくていいんですよ?」

「遠慮なんてしてないよ……いただきまーす!」

少年は慌てて目の前あったハンバーグを口に頬張りました。

「うん! すっごく美味しいよ!」

「それは良かった。沢山召し上がりなさい」

確かにハンバーグもスパゲティーも、おばあちゃんが用意してくれたご飯は、全てとても美味しいものでしたが、少年にはお母さんの優しいカレーの方が恋しい味に思えました。

でも少年はそんな気持ちはハンバーグと一緒に飲み込むことにしました。

あまりに変わったお家にやってきたため、最初は『いじめられるかも』と思った少年ですが、それは全くの杞憂でした。

いじめられるどころか、少年は葛葉家の使用人たちからまるで宝物のように扱われました。

どこに行くにも護衛がついて少年を護るといいます。ご飯を食べるときも『身分が違うから』といって、使用人たちと一緒に食べることはありません。だから、少年はおばあちゃんが忙しい時には独りで沢山のご飯を食べなくてはなりませんでした。流石にお風呂は早々に『一人で入ります!』と言ったものの……この屋敷にいる人々はみんな少年の面倒をなんやかんやと焼こうとしました。

(おばあちゃんも使用人の人たちも、とっても僕に優しくしてくれる。だからこんなこと思ったらいけないんだろうけど……ちょっと息苦しいな)

少年には時々周りの大人たちが自分のことを監視しているのではないかと思える時があったのです。

少年はおばあちゃんからお勉強を教わるので、学校には通っていません。だからお友達が出来ることもありませんでした。

外に遊びに行こうとすると護衛の使用人たちに捕まってお屋敷に連れ戻されてしまいます。

(今頃お父さんたちは、どこで何をしているのかな……? ちょっとは僕の事、思い出してくれているのかな?)

沢山の人に囲まれているはずなのに、少年の心は時折たまらなく寂しくなるのでした。 -

-

――少年が葛葉家に引き取られ、早くも数年が経ちました。少年はおばあちゃんの言う通りメキメキと成長しています。

おばあちゃんには言ノ葉使いとしての力はありませんでしたが、彼女の教育が少年の中に眠る力を大きく花開かせたのでしょう。

それでも日々の勉強は欠かせませんでした。少年の力が強くなればなるほど、おばあちゃんは沢山のことを少年に教えようとしたのです。

「――それでは、葛葉家の初代当主について説明してごらんなさい」

「はい。言ノ葉家初代当主は、神狐の力を宿すとされており、優れた霊力を持っていました。彼は『お狐様』と呼ばれ、人の言葉や感情を読むことに長けており、さらにはそれを『タテマエ』『ホンネ』という妖物として具現化させ、使役することが出来たといいます」

「『ホンネ』と『タテマエ』、それは一体どんな妖物なのでしょう?」

「『ホンネ』も『タテマエ』も、普段人が隠している真の気持ち。ですが、『欲望』『苦しみ』『痛み』『不満』などの表面上露出しやすい気持ちは、本人ですら制御しかねる『タテマエ』という暴虐の限りを尽くす妖物に。そしてその『タテマエ』を取り払っても最後に残った『想い』『願い』『希望』という気持ちは『ホンネ』に変化すると言われています」

「よろしい。『ホンネ』と『タテマエ』を具現化できる『言ノ葉使い』は人の心を暴くことも出来れば救うことも出来るのです。また、その欲望を叶える手助けをすることも……いいですか? 我が葛葉一族は、初代様……『お狐様』のお力を代々受け継ぐ神聖な血統。古くは平安時代の藤原氏を始め、多くの為政者たちからその力を求められておりました。この国の影の歴史には、常に葛葉家の力があったと言えるでしょう」

「初代様が神狐の血を引いているから僕にも言ノ葉の力が使えるんですね」

「それだけではありません。お前の力は初代様に匹敵するほど強い……時期葛葉家当主『お狐様』はおまえ以外におりません」

(……僕が時期葛葉家当主)

少年は今では大人たちから天才と呼ばれるようになっていました。

最近ではおばあちゃんのお供をして、偉い人たちとご飯を食べたり、お喋りをする機会も増えました。そしてその場でも少年の言葉を操る力は活躍したのでした。

少年は純粋におばあちゃんの役に立てることは嬉しかったのですが、同時にあまり嬉しくないことにも気がつきます。それはどうやら少年は周りの大人たちから、怖がられているようなのです。

(変だよね。僕よりもずっと身体が大きくて強そうな人や、偉そうな大人たちばかりなのに……僕みたいな子供を怖がるなんて)

でもそれは外の大人たちだけではありませんでした。屋敷の使用人たちも、少年に対し見えない透明な壁のような物を作り、それ越しに彼に接していることが屋敷で暮らすうちにだんだんと分かってきました。

それが『主人の孫』と『使用人』という身分の差によるものなのか? あるいは……。

「――何をぼうっとしているのです」

「痛っ!」

思わず妄想に耽っていた少年の手を、おばあちゃんが思い切り扇子で叩きました。

「そんな浮ついた様子でお勉強に挑むなんて感心しませんよ」

「……ごめんなさい」

「ふう……もう今日はここまでにしておきましょう。下がって構いません」

「はい……失礼します」

少年はおばあちゃんの部屋から退出し、自分の部屋に戻りました。

おばあちゃんに叩かれた手は赤くなり、じんじんと痛みます。そこへ……。

「今日はお前にしては珍しく大奥様に叱られてたみたいだなー!」

「光栄(みつよし)!」

「よっ!」

少年から光栄と呼ばれた男の子は、部屋に入ってくるなり顔につけていた狐の面を外します。

彼は少年よりも少しだけ後に、母親と共にこの葛葉家にやってきた、同じ年の男の子でした。

この葛葉家では大人は多く働いていますが、子供はとても少ないのです。

最初は少し少年に対し、気を使っていた光栄ですが、2人はあっという間に仲良しになりました。

もっとも、おばあちゃんは使用人の息子である光栄と少年が仲良くすることを快く思っていなかったようなので、2人は秘密の友達としていつも隠れて遊んでいたのです。

光栄の後に続いて、少年の部屋に恰幅の良いおばさんが、手に焼き立てのホットケーキを乗せたお皿を持ってやってきました。

「2人ともお待たせ、御注文の品だよ……って、あらま! 坊ちゃま、手が真っ赤だよ! オヤツより先に、こっちをどうにかしないと」

おばさんは慌てて救急箱を取ってくると、手際よく少年の手を手当てしてくれました。

その様子を見た光栄は自分が怪我をしたわけではないのに、大げさに騒ぎます。

「うへー! 痛そう! ……大奥様、酷いよな! こいつは自分の孫なんだろう? 何ヘマしたのかは分かんないけど、こんなになるまでぶつことないのに!」

「……大奥様は、坊ちゃまにとても期待をされているんだよ。だから厳しくされるんだ」

おばさんは、言葉では主人であるおばあちゃんを庇っていましたが、自分を労わり優しく手当てをしてくれる様子から、本心では光栄に同意をしているということが、少年には分かりました。

だから親友とおばさんが心配しないように笑顔を作ります。

「僕は大丈夫。おばあちゃんが、僕のためを思って厳しくしてるの、ちゃんと分かってるから」

「坊ちゃま……そんな良い子には、ご褒美が必要だね! お待ちかねのホットケーキだよ!」

「わぁ! サンキュー! 母ちゃん!」

「ありがとう。光栄のおばさん」

「しかし、坊ちゃま。こんな私ら庶民が食べるようなホットケーキがオヤツで良かったのかい? 坊ちゃまが望めば、大奥様はもっと美味しいケーキでも何でもご用意してくださるだろうにさ」

「ううん。僕はこういうのが食べたかったんだ。でも……おばあちゃんにはなかなかお願い出来ないから」

少年はバターとメイプルシロップがたっぷりかかったホットケーキを頬張り、にっこりと笑います。

(この味、懐かしいなぁ……お母さんが作ってくれたホットケーキに似ている)

「うん……すごく美味しい。ありがとう。光栄のおばさん」

「こんなんで良ければいつでも作りますよ! 遠慮なく言ってください」

「じゃあ、明日はプリンが食いたい!」

「お前には聞いてないよ! 光栄! まったく、調子がいいんだから」

少年は光栄とおばさんのやり取りを見て思わず吹き出してしまいました。

光栄親子はこの葛葉家の中で、おばあちゃんを除いて唯一、少年に真っ直ぐな感情を向けてくれる人たちでした。

そして少年は光栄のおばさんを見ていると、自分のお母さんを思い出すのでした。

少年のお母さんは太陽に向かって咲く野の花のように美しい人で、光栄のおばさんは全てを包み込む海のようなたくましさを持つ人です。タイプは全然違いましたが、2人とも少年に本物の愛情を注いでくれる人でした。

少年は喧嘩しながらも仲のいい光栄親子を見ていると、今のように贅沢をしなくても幸せに過ごしていた家族の思い出がよみがえり、胸が締め付けられる思いがします。

(お父さん、お母さん……今頃何をしているかな? 空はもう随分大きくなっただろう。僕のこと、忘れちゃっていないかな?)

危うく涙が零れそうになるので、少年は気を引き締めました。

(いけない、いけない。昔とは違うんだから。こんなところで泣いてちゃダメだ。そんなんじゃいつまでたっても一人前になれない……葛葉家当主にはなれないんだ)

少年は自分の力をちゃんとコントロールできるようになって葛葉家当主になれば、両親が自分を迎えに来てくれると信じていたのです。

「……どうした? なんか、変な顔してるけど?」

「えっ!? あ、ああ何でもないよ。光栄のおばさんが作ってくれたホットケーキが美味しすぎただけ」

「俺は、お前がいつも食ってるような、豪華なケーキも食べたいけどなぁ~」

「こらっ! 光栄!」

「あはは。でも、僕もいつもそんな美味しいものを食べているわけじゃないよ。時々、よく分からないものも、食べなくちゃいけないし」

「ああ、そう言えば、この間お前。『ちゃのゆ』だっけ? なんか苦くてまずーいお茶飲んできたって言ってたもんな」

「うん。おばあちゃんのお供でね。抹茶って言って、多分大人が飲むと美味しいんだと思うんだけど……僕にはまだよく分かんなかったな。苦いとしか思えなかったもん」

「しかもずーっとお行儀よく正座してなきゃいけないんだろう? うーん、俺なら絶対そんなところ行きたくない!」

「お前と坊ちゃんを一緒にするんじゃないよ」

「ふふふ。でも、ちょっとだけ良いこともあったよ。お茶の席で、僕と同じ年くらいの女の子と会ったんだ」

「可愛い子か!?」

「えっと……ちょっと猫みたいな雰囲気の子……うん。可愛い子だったと思う」

「へー! いいじゃん! そんな場所にやってくるなら、良い家の子なんだろう? お嬢様ならお前と似たような生活してんだろうし、仲良くなれそうじゃん!」

光栄は少年と違い、普通に学校に通っていました。だから友達も多く、クラスでも人気者のようです。

でも少年には光栄しか友達がいません。そのことを光栄はとても心配しているようでした。

「で、その子と連絡先とか交換したか?」

「そんなことしてないよ……話したのも、ほんのちょっとだけだし。すぐに僕は護衛の人に連れ戻されちゃったから……」

「なんだよー! 大事な所でお前ってヘタレだよな! ……まあいいや。お茶会は、またあるだろう。そして今度その子に会ったら、ちゃんとナンパしてこいよな!」

「……『なんぱ』って何?」

「お前、色んなこと知ってんのに、そういうことは知らないのなー。いいぜ! 俺が教えてやる。ナンパっていうのはだな……」

「光栄!」

光栄と光栄のおばさんと過ごす日々は、寂しい少年に忘れかけていた心の温かさを与えてくれました。

でも少年は気がつかなかったのです。

この幸せが、あっという間に消えてなくなってしまう時が来るなんて……想像もしていなかったのでした。 -

-

――その日の夜。少年は真夜中、急に目を覚ましました。

(なんだろう? ……何かが起こりそうな気がする)

少年の持つ力が何かを告げていました。でも一体、何が起こるかまでは分かりません。

(葛葉家に来て、修行をするようになってから、未来を見ることは、ほとんど無くなっていたのに……どうしたんだろう?)

外には青く輝く世界が広がっているのが障子越しにも分かります。

少年は身体をぶるりと震わせ、懐からお母さんのマフラーを取り出し、首にしっかりと巻きました。

葛葉家にやってきた日から、おばあちゃんは何かと理由をつけてお母さんのマフラーを処分させようとしてきましたが、少年はそれだけは絶対に嫌だったので、彼にしては珍しく猛反発したのです。そして自分が知らない間にマフラーを始末されないように普段は着物の袂に入れていました。

手を伸ばし障子を少し開けてみると、どうやら今日は満月のようでした。月の光に誘われるように、少年は布団から出ます。

(なんだか心がざわざわして眠れないや)

少年は少しだけ散歩をしてから自分の部屋に戻ろうとしたのですが……後に彼にはこのときのことを思い出し、後悔する時がやってきます。

『あの夜、自分が感じた予感は警告だったのではないか?』『あの時布団から出ないでそのまま寝直してしまえば、今頃は』……と。

ですが選ばなかった選択肢、訪れなかった運命をいくら思っても詮無いこと。

それに少年の運命は、とうに回り始めていたのです。

恐らくここで少年がどのような選択肢を選んでも、お話の最後は変えられなかったでしょう。 -

-

……もし、悲しいお話が好きではない方、心を引き裂かれるような思いを望まない方は、これ以上はお読みにならないことをおすすめします。

これより待つのは悲劇の物語。

涙と憎悪、血と悲しみで満たされた、誰も救われない、救えない……そんなお話でございます。

それでも少年の最後を見届けたい。そう仰る方のみ、お先にお進みください……。