空威張りビヘイビア

-

-

万物は流転する。

幸は不幸に、嘘は誠に、建前は本音に。

余計な業(カルマ)は飴の如く溶け、気まぐれな遊戯はいつしか本気へと変わる。

自縛の洗脳は断ち切られ、空威張りの自意識は可能性の若芽になる。

そして愛が憎悪に変わるように、人の心と言の葉はくるくると姿を変える。

巡り巡る始まりと終わり、人が紡ぎし縁(えにし)の輪。

それを人は『輪廻』と呼ぶ。

-

-

いつものファーストフード店には、いつもの顔ぶれがいつものように集まっていた。

だが、いつもと違うのは皆一様に渋い顔をしていること。

あるいはその場にいる全員が困惑していると言ってもいいかもしれなかった。

「……で、これが葛葉家から送られてきたっていう招待状か?」

「うん……」

一同の目はテーブルの上に置かれた封筒に注がれている。

上質な固い和紙で作られている封筒の中には、同じ和紙で作られている手紙と、カードが入っていた。

ツカサは封筒の中から、慎重な手つきで手紙を取り出し、霊気の確認をする。

「……変な術はかかってないみたいだな」

「ああ、その手紙からは嫌な気配は感じないね」

ツカサの言葉にホンネたちも同意する。

「ねー、ねー、手紙にはなんて書いてあるの? 勿体ぶってないで、さっさと教えなさいよ」

しびれを切らしたのか、舞が飲んでいたオレンジジュースのストローをツカサに向けて指示をした。

「……読んでいいんだな?」

ツカサが念のため空に確認すると、彼女は小さくうなずいた。

「『拝啓、寒気厳しき折、葛葉空様におかれましては……』」

ツカサは手紙をそのまま読み上げた。だが、改まった文面で書かれたそれの内容はいたってシンプルで、空をある式典に招待したいということだった。

「……で、その式典の詳しい日時が書かれたカードがこれと……ぶっちゃけ、どう思う?」

ツカサは招待状をクルクルと回しながら、仲間たちに尋ねた。

「どう思うと言われましても……」

「怪しいとしか言いようがない」

「だよねー。今まで何も連絡のなかった葛葉家から、いきなりの招待なんて、ヤバい匂いしかしないじゃん」

顔を見合わせる女性陣に、空も深く頷く。

「そうなの。だから、皆にどうしたらいいかって相談したくて……」

空の元に届けられたという葛葉家からの招待状。

その唐突な呼び出しに、困惑した空はツカサや仲間たちに相談をすることにしたのだ。

胡散臭そうな眼差しで封筒を検分していたキヌが呟く。

「こいつはどうやってお嬢さんに届いたんだい?」

「ええっと、普通にポストの中に入ってたけど」

「ふぅん。そいつは一層、危ないねぇ」

「どういうことだ? 麝香猫?」

「この封筒、消印がないんだよ。これが何を意味するか? 分からない間抜けでもあるまい?」

キヌの言葉に勢いよくナルキと、相変わらず少年の姿のままのカラス丸が手をあげる。

「ボク分かんない!」

「僕も!」

2人の言葉にキヌは大仰な溜息をついた。その様子を見たそうくが笑いながら助け船を出す。

「ええと、これがもし普通の郵便だったら、郵便局の消印が押されるはずだよね? それが無いってことは……」

「郵便屋さんが届けたんじゃないってことだ! ……ってことは、つまり?」

ツカサがナルキの言葉を引き取る。

「……空の家に直接届けられたってことだ。相手は空の居場所を掴んでいる。恐らく、行動もある程度把握してるんだろう」

「うわーっ、JCをストーキングするなんて、マジで引くんですけど」

「冗談を言っている場合じゃないでしょ」

「そうですよ」

「別に冗談言ってるつもりはないんだけどなー……で、念のための確認なんだけどさ、空ちゃんも葛葉も『葛葉家』について心当たりないんだよね? この式典ってゆーのにも?」

「ああ」

「うん」

その議論はつい先日も、ここで行われたばかりだった。その結果、ツカサも空も自身の家である葛葉家についてほとんど何も知らず、しかもその情報は奇妙に食い違っていたということが分かった。

それだけではなく、ツカサも空も共に意図的に記憶が改ざんされているのではないか? という疑いまであることまで判明したのだ。

「……何度も繰り返すが、俺は自分以外の葛葉家の人間を知らない。それに今回の招待状に書かれている『お狐様開帳の儀』なんて式典も聞いたことがない」

「お狐様……お稲荷さんとは違うの?」

「分かりませんが、より個人的な宗教のようにも聞こえますね……それにしても『お狐様』ですか」

手紙によると葛葉家が信仰する神、『お狐様』の威光と、そのご利益を広く世に知らしめるための儀式、それが『お狐様開帳の儀』ということらしい。

「ん? ちょい待って、この招待状のマーク」

舞はツカサから招待状を奪うと、じっと眺めた。

「この招待状がどうかしたのか?」

「……このマーク、どっかで見たことがあるかも」

「えっ?」

「うーん、この間、うちに来たお客さんが同じ招待状を持ってた気がするんだよねー」

アバンギャルドな振る舞いが人の目を引く舞の家は、特殊な茶道の家元だ。

その作法や理念も舞に負けず前衛的なのだが……意外なことに、古くから権力者たちに好まれているらしい。

「……うん、このマーク、間違いないわ。確かにこの間うちに来たお偉いさんが、自慢げに見せびらかしてた」

「実は……私も少しだけ心当たりがあるんです。鈴乃音さんが言うような、家紋じゃなくて『お狐様』の方に」

律はやや自信がないのか、小首をかしげながら話し出した。

「おじい様が、先日大層お怒りになっていたのです。『お狐様だと? 馬鹿馬鹿しいが、無視することも出来ず忌々しい』……と」

「鹿乃川の家って、この辺の大地主なんだよね?」

「だ、大地主というか……単に昔から、ここに住んでいる一族だというだけです」

愛の言葉に律は慌てたが、それは謙遜が過ぎるというものだろう。

律の家、鹿乃川家はツカサたちが住む街の大地主であり、政治的な有力者も大勢排出している家柄だ。

真面目な気質は律と変わらないのか、あるいはこの鹿乃川家に生まれたが故に律はこんな性格になったのかは分からないが、汚職や賄賂で私腹を肥やすような黒い考えの持ち主は一族にいないらしく、教育や福祉の面で活躍する者が多いと聞く。

何を隠そうツカサたちが通う高校の理事長は律の祖父なのだった。

「鹿乃川のおじいさんかぁ~……すごい頭固そう」

「実際、律のおじいちゃんは滅茶苦茶怖いよー! 石頭だよー! 言ノ葉の力、そして『お狐様』の奇跡だなんて、絶対信じないだろうね」

「なるほどな」

律の祖父が冗談でもナルキが怯えるほどに厳格な性格なら、言ノ葉の力など、手品と同じに映るだろうし、それを『奇跡』と偽り生きる葛葉家に対し憤るのも当然かもしれなかった。

「……ようは、お金持ちとか偉い人の家にその招待状が届いてるってこと? それなのに空ちゃん個人に届いたの? 余計に胡散臭いじゃん」

「空の家、別にお金持ちってわけじゃないしねー。っていうか、ぶっちゃけ貧乏な方だよ!」

「カラス丸、うるさい!」

「空さんの家といえば……お父上にはこの招待状の件を相談されたんですか?」

「……ううん。父上には黙ってる」

「なんで? なんかやばそうだし、相談した方が良くない?」

舞の言葉に空以外の全員が頷く。だが、空の気持ちは変わらないようだった。

「父上、最近、前よりも明らかに様子がおかしいの……あんまり家にも帰ってきてないみたいだし。迷惑かけたくない。それに、この招待状は父上じゃなくて、ワタシに届いたんだもん。だったらきっと何か意味があるはず」

空の言葉に舞は深く頷いた。

「うんうん。良く言った! やっぱり道は自分で切り開かなくちゃダメだよね……よーし! そんな空ちゃんのために、お姉さんたちが一肌でも二肌でも脱いじゃうぞ☆ ……ねー? 鹿乃川?」

「は、はい!? な、何を脱ぐんですか!?」

「情報収集よ、情報収集! あたしは、この間のお客さんにカマをかけておくからさ、あんたは、おじい様からその招待状のこととか、色々聞いておいてよ♪」

「そういうことですか。分かりました」

「空ちゃん、その招待状、特に返答の期限とかないんだよね?」

「う、うん。直接『お狐様開帳の儀』の日に、決められた場所に行けばいいみたい」

「んじゃ、とりあえずあたしたちが集めてきた情報を聞いてから、参加を考えたら?」

「うん……ありがとう。舞さん」

「いいってことよ♪ ……それじゃあ、あたしは早速稽古に行ってくるねー! バーイ☆」

舞の言葉でその場はお開きになった。

ツカサと空は2人きりで帰ることになり、何となく気まずい沈黙が流れる。

「……葛葉家、か。結局俺たちは、何も知らない。だが、ここにきて急に何かが動き出したような気分になるな」

「うん……」

例えるなら夜の真っ暗な海に投げ出されたようだとツカサは思った。何が自分に迫っているのかも分からず、ただ渦に飲まれていくだけの心細さを感じる。

そしてその不安は空の方が強いのだろう。空は、ツカサの制服の袖をぎゅっと握りしめた。

「……お兄ちゃん、なんだか怖いよ。これからワタシたち、どうなっちゃうのかな?」

「………」

空の不安を解いてやることの出来ないツカサは、ただ彼女の頭を軽く叩いてやるしか出来なかった。 -

-

(これは……いつもの夢か)

血の赤と炎の赤に彩られた世界。息をする度に肺が爛れそうな熱と、腐った果実のような人の臓腑の香りに頭がぐらりと揺れる。

紛れもなく、これはあの悪夢だ。ツカサは最近、ほぼ毎日のようにこの地獄の光景を見るようになっていた。

(……消えろッ!)

ツカサが強く念じると、目の前の無残な光景が煙のように消え失せる。

不思議なことだが、繰り返し同じ夢を見るうちにツカサはある程度この世界をコントロール出来るようになっていた。

始まりはいつも地獄の風景だが、先ほどのようにその景色を消すことも出来る。瓦礫に触れ放り投げることも出来た。

だがそれでも全てがツカサの思い通りに出来るわけではなかった。

(アイツは……あっちだな)

ツカサは『彼』のいる場所に向かった。

『彼』はこの紅蓮に染まった世界の中で、唯一別の色をしている青白い大きな満月を見つめているのだ。

『彼』の瞳は暗く沈み、絶望と静かな怒りが感じられた。そしてツカサの姿を見つけると、『彼』は涙を流すのだ。

「……ツカサ」

「お前は誰なんだ? いや……俺はお前を知っているはずなんだ」

いくら考えても、この少年の正体がどうしても分からない。

だがツカサには本能で感じることが出来る。

『彼』は自分にとって何より大事な存在だったはずだ。

かけがえのない者、決して離れてはいけない人だったということが分かっているはずなのに、目の前の『彼』のことをどうしても言葉にすることが出来ない。

「お前は……俺のなんなんだ?」

『彼』はツカサの質問には答えず、泣き笑いをするだけだ。

ツカサはせめて彼の頬を伝う涙を拭ってやりたいと思ったが、それすらも自由にはならなかった。 -

-

「――『お狐様』ってのは、えーっと、なんだっけ? アラブの神? なんだってさ」

「それを言うなら『現人神(あらひとがみ)』ですよ。鈴乃音さん」

「そう! それそれ!」

後日『お狐様』について調べたという律と舞の報告を聞くために、ツカサたちは愛が働いているファーストフード店に集まっていた。

「『お狐様』というのは確かに葛葉家で崇められている神のようですが……実際に生きている人間なのだそうです」

「しかも、どうやらあたしらと同じくらいの男の子なんだってさ」

「えー! 神様ってことは、すっごい長生きなんじゃないの? 見た目が若作りなだけなんじゃない? もしくはボクたちみたいに、妖怪だったりして!」

「そこまでは……分かりませんけど」

「っていうか、そもそも葛葉の家のこと、なんか分かったの?」

愛の質問に舞が答える。

「ちょっとだけだけどね……あたしも鹿乃川も知らなかったけど、ごく一部のおエライさんたちの間では『葛葉家』って結構有名だったみたい」

「なんでも『人の心を読み、その願望を叶える奇跡の御業を持つ一族』……なんだとか」

「なにそれ、胡散臭い……って、流したいところだけど……」

愛はツカサを睨む。

「……コイツみたいな例もあるから、一概にただの『インチキ』とは言えないのか」

「ああ。言ノ葉の力を持ってすれば、人の心の内と外を覗くことは容易いことだ」

ツカサの言葉にキヌとナルキも同意する。

「人の心、すなわち欲がまるっと見えれば、そりゃあ願望を叶えるっていうのも随分楽ちんだろうね」

「言えてる」

「はい。実際、最近の葛葉家は、この地域だけではなく、中央の政治にまで影響力が及んでいるらしいと、おじい様が嘆いていらっしゃいました」

「……つまり、最低でも1人はツカサや空さん以外の言ノ葉使いが葛葉家にはいるということだね」

「俺と空以外の言ノ葉使い……」

ツカサの脳裏には何故か、悪夢の中に独りぼっちで泣く少年の姿が浮かび上がった。

「お兄ちゃん、どうかしたの?」

一瞬、白昼夢を見かけたツカサを仲間たちが不思議そうに見つめていた。

「……いや、何でもない。鹿乃川、鈴乃音、続けてくれ」

「つっても、他にもあんま分かったことってないんだよねー。『お狐様』っていうのが、現実の人間で、でも神様で、すっごい力を持ってるってことぐらい!」

「付け加えるなら『お狐様』を信仰する者はかなりいますが、それはあくまで極秘にされているということですかね」

「ま、現人神を信仰して、その力に頼らないと政や己の歩む道も決められないなんていうのは、お偉い人間様にとってあまり外聞のいい話じゃないだろうからねえ」

「確かにな」

皮肉たっぷりのキヌの言葉に、ツカサは思わず苦笑する。

「それで……どうするんだい? 八咫烏のお嬢さん? 聞けば聞くほど、怪しい一族だと思うが……『お狐様ご開帳の儀』という式典の招待を受けたのはお前さんだろう?」

「ワタシは……」

空はしばらく迷ったようだが、やがてしっかりとした声で告げた。

「ワタシは『お狐様ご開帳の儀』に参加してみようと思う」

「……それが何らかの罠だとしてもか?」

ツカサの問いに、空は答える。

「うん。罠だったとしても、危ないことになったとしても、そこに真実があるなら飛び込みたい……ワタシの知らない葛葉家について、自分の目で確かめたいの」

「………」

ツカサは空の言葉に顔をしかめたが、彼女の決意が固いということも理解していた。

「……仕方ないな。俺もいい加減、自分のことが分からないっていうのは、いい気分じゃないし……ついていくよ」

「お兄ちゃん! ありがとう!」

「ツカサ! ありがとう!」

空とカラス丸は、2人一斉にツカサの首元に抱き着く。

その様子を見た舞は童話に出てくる猫のように笑った。

「おー、おー、すっかり葛葉もお兄ちゃんらしくなっちゃって☆ ……でも、葛葉だけじゃあ頼りないでしょ? あたしたちも力を貸してあ・げ・る♪」

「はあっ?」

「裏でちょちょちょーっと手を回してもらって、『お狐様ご開帳の儀』に合わせて、うちの家がお客さんたちにお茶を振る舞うことにしてもらったの☆ もちろん、亭主……あ、お茶会を仕切る人ね? ……は、うちのママだけど、あたしも半東っていうサポート役で、当日会場に潜入出来るから!」

「私も、おじい様の名代ということで『お狐様ご開帳の儀』に参加させてもらいます」

「お前たちなぁ……さっき空にも言っただろう? これは罠かもしれないんだ。危険があるかもしれない」

「危険は百も承知……いえ、だからこそです。もしツカサさんや空さんの身に何かが起こったとしても、私たちならきっとサポートが出来るはず」

「そうだよ! どーんと任せておいて☆ ……っていうか、今更、水臭いこと言うなって! ねー? キヌ?」

「……主がその気であれば、私は従うより他にないね」

「律さん、舞さん……ありがとう!」

空は瞳を潤ませながら感激している。

ツカサは正直、自分たちの都合に律たちを巻き込むのは気が進まなかったが、一方で何が待ち構えているか分からない場で味方が傍にいるというのはありがたいことでもあった。

(もし万が一のことがあっても、ホンネたちが本体を守ってくれるだろうしな……)

「……分かった。じゃあ、鹿乃川、鈴乃音。悪いが力を貸してもらうぞ」

「はい!」

「そうこなくっちゃ!」

ツカサから頼られた律と舞は素直にうれしそうだったが、一人蚊帳の外に置かれてしまった愛は複雑な表情を浮かべている。

「わ、私は……」

もごもごと何かを言おうとしている愛の背中を勢いよく舞が叩いた。

「ふぎゃっ!? な、何すんのよ! 鈴乃音!」

「しけた顔しないの! もっちろん、狗谷にも一緒についてきてもらうからね☆ ……葛葉と空ちゃんのこと、心配なんでしょ?」

「は、はぁ? 空ちゃんのことは別として、どうして私が葛葉のことなんか……それに、私は鈴乃音たちと違って別にいい家じゃないし、『お狐様ご開帳の儀』になんて参加できないし……」

「だーいじょうぶ☆ あたしにいい考えがあるんだから! 任せておいてよ!」

「な、なんか、すごく嫌な予感がするけど……分かった。じゃあ、そこまで言うのなら、私も『お狐様ご開帳の儀』に参加してもいい」

「素敵な友達を持って良かったね。愛?」

「なっ!? ク、バ、バ……!」

慈愛の笑みを浮かべるそうくに、愛は顔を真っ赤にして言葉にならない文句を叫んだ。

「よーし! 皆で葛葉家へレッツ・ゴー!」

「おー!」

「遠足じゃないんだぞ……ったく」

ツカサは大きなため息をついたが、仲間たちのお陰で張り詰めていた空気が変わり、空にいつもの調子が戻ったことには感謝をしていた。

そして油断すれば悪夢のビジョンに引っ張られそうになる自分を繋ぎとめているのは彼らだということも、本心では分かっていたが、それにはわざと気がつかない振りをしているのだった。 -

-

『お狐様ご開帳の儀』当日、ツカサは仲間たちと一緒に問題の葛葉家へと足を運んでいた。

頬に当たる空気は痛いほどに冷たく、ツカサは思わず首に巻かれたマフラーで口元まで覆い隠す。寒いのはあまり得意ではないのだ。

(……もしかすると雪が降るかもしれないな)

ミルク色でこちらを圧迫してくる空を見上げながらツカサはそんなことを思った。

彼の気分は今日の空に負けないくらい重かった。何故だか分からないが、葛葉家の敷地内に足を踏み入れた時からずっとそうだ。

もっとも落ち着かない気分だったのは、彼だけではないらしい。

「うーん……」

「ボヘー」

気の抜けた声で振り返ると、ナルキやカラス丸たちが何とも言えない表情をしていた。

「どうしたんだ、お前ら」

「よく分かんないんだけど……急に、身体の中がわーってなったっていうか……」

「鯖味のキャンディを食べたときみたいな気分がする」

「なんだそりゃ?」

だが調子が出ないのはナルキたちだけではないらしい。

「ここの敷地に入ったときから首元の毛がチリチリするね。空気が乾いてるから、静電気のせいかとも思ったが……」

「ぼくもそう思ってたけど、ホンネの皆が同じような違和感を持っていたとはね」

様子がおかしいのは空も一緒だった。彼女は先ほどからずっと寒そうに自分の腕をさすっていた。

「……大丈夫か空?」

「う、うん……ちょっと緊張しちゃってるのかな? なんだか気分が落ち着かなくて。でも大丈夫! ワタシにはお兄ちゃんたちがついてるんだし!」

「そういうこと! さ、まだ葛葉家のお屋敷にも辿りついてないんだし、さっさと行くわよ!」

舞を先頭に一同が先へと進む。

(葛葉家。俺と空と同じ名を持つ、一族の屋敷か……一体何が待ち受けているんだろうな)

ツカサはマフラーをきつく締め直して、仲間たちの後に続いた。

-

-

「――葛葉 空様とそのお連れ様、鹿乃川 律様とそのお連れ様、鈴乃音 舞様とそのお連れ様、ですね? お待ちしておりました。こちらへどうぞ」

「は、はい……ありがとうございます」

ようやく辿りついた葛葉家の門で、使用人らしい男に案内をされた律たちは思わず顔を引きつらせていた。

それもそのはず使用人は狐の面をつけており、表情を全く伺えなかったのだ。それも一人ではない、どうやらここで働く使用人のほとんどが狐の面をつけているようだ。

「……気味悪い。何あれ?」

長い板張りの廊下を歩く音に紛れるくらいの小声でつぶやいた愛に、仲間たちも密やかな声で同意する。

「『お狐様』への信仰の現れなんでしょうが……ここまで徹底されていると、少し怖いですね」

「ちょっとデザイン攻めすぎでしょ。うちの流派の茶室だって、こんな悪趣味なことにはなんないっつーの」

「茶室といえば……おい、鈴乃音。お前、おふくろさんたちとここで一席設けるんだろう? 準備はいいのか?」

規模にもよるが、正式なお茶会にはそれなりに物と人の準備がいる。

舞とそれに臨時のお手伝いとして雇われた愛は、ここに集まった権力者たちを『おもてなし』するという名目でお狐様ご開帳の儀に参加することが出来たのだ。

「ん? ああ、大丈夫。ここでお茶会するわけじゃなくてこの『お狐様ご開帳の儀』が終わった後、何人かのお客さんを案内して、別の会場でやる予定だから。あたしたちは最後まで空ちゃんたちに付き合うよ。安心して?」

「ありがとう! 舞さん!」

空が舞に抱き着いた。

「それにしても……」

愛は辺りを見回しながら溜息をつく。

「……でっかい」

「確かにな……」

門から足を踏み入れた時から感じていたことではあったが、葛葉家の屋敷の敷地は尋常ではなく広かった。

広いだけではない。広大な庭は一分の隙もなく整備されており、清らかな小川まで流れている。何より凄まじいのがこの母屋となる屋敷だ。

「うちもそこそこデカいと思うけどさー。これはちょっとレベルが違い過ぎるわ」

「平安時代の貴族の住まい、寝殿造りにも似た上品ですが絢爛な造りです……あら? でもこれ、新しく建てた屋敷のようですね」

「そうなのか?」

「ええ。古色を帯びたような加工が施されていますが……もしかしたら火事や何らかの事故などがあって、建て直ししたのかもしれませんね」

「ふうん」

「一回壊れたんなら、もっと小さな屋敷を建てればよかったのにね。こんな大きなお屋敷、掃除するのが大変なだけだよ!」

以前、律のお掃除特訓をさせられた空には、いかに立派な屋敷であっても、そんな感想しか出てこないらしい。

「確かにお屋敷のある敷地も広大ですが、葛葉家の土地はここだけではないそうですよ。おじい様から聞いた話だと他にも各所に別荘があるようですし、この屋敷の裏山も古くから葛葉家が権利を保有しているようです」

「……あのデカい山、丸ごと葛葉家のもんだっていうのか?」

ツカサは屋敷の後方にそびえる山に目をやった。

今は真冬なので侘しい景色になってしまっているが、春になれば色とりどりの花が咲き、夏になれば緑豊かな生命力あふれる景色が楽しめるに違いない。手つかずの自然が残っている山には多くの動物たちが暮らしているのだろうなとツカサは思った。

「俺たちは知らなかったが、葛葉家ってのは本当に名士というか、凄い家柄だったんだな」

「ええ。古くからよっぽどの名家だったのは間違いありません。ですが、葛葉家が近年ここまでの発展を遂げたのは、ある一人の女性の手腕によるものなのだとか……」

「しっ! おしゃべりはそれぐらいにしておきな。お嬢さんたち」

いつの間にか式典の会場に到着していたらしい。

だだっ広い広間はここだけでもツカサのアパートの部屋がいくつも入るように思えた。

が、ツカサがもっと驚いたのは、そんな広間を埋め尽くすぐらい大勢の人間がひしめき合っていたということだ。

「あれ……うちのごひいきの社長さんだわ」

「あちらには国会中継で時折見かける政治家の方がいますね」

「私達以外に、珍しく若い子がいると思ったら、あれ、うちの店のキャンペーンガールやってるアイドルだ」

「……つまり年齢や性別、それに職業も関係なく、一定のステータスを持つ奴らが集まっているってことか」

「よくもまあ、ここまで腹黒そうな御仁たちを集めたもんだ」

「欲の匂いがプンプンするねー」

「ボクらが落ち着かないのは、そのせいかな?」

ここにいる人間たちのほとんどが、何でも願いを叶えてくれると評判の『お狐様』を目当てにやってきたのだろう。我欲の塊に囲まれて、ホンネたちや言ノ葉使いである自分たちの感覚は敏感になっているのかもしれないとツカサは思った。

(ここにいる連中は、俺たち一般人と比べれば、地位や名声、それに金銭的にも恵まれた奴らばかりだろうに。それでもまだ『お狐様』とやらのご利益にしがみつき、多くを望むというのか……つくづく人間ってのは、欲深いもんだよな)

そんな他人事のような感想を抱きつつ、ツカサはさりげなく周囲に目を光らせていた。すると……。

(ん? あそこにいる男……あれは?)

見慣れた後ろ姿を見つけたように思ったツカサは、思わずその背を追いかけそうになった。

だが丁度時同じくして厳かな鈴の音が聞こえてきて、辺りが一気に静まり返る。

広間の最奥には屋敷の中に繋がっている立派な木造の祭壇が設けられていたのだが、その祭壇の上に、いつの間にか狐面を被った小柄な老女が姿を現していた。

そしてその老女を見た広間に集まっていた人々は一斉に座し、彼女に対して敬意の意を表し始める。

ツカサたちも慌てて彼らに倣い正座をした。

(あれが、『お狐様』とやらなのか?)

老女の被る一際格の高そうな狐面を見て、ツカサは一瞬そう思ったのだが、老女の姿を認めた周囲の反応から、その予想が外れていたことに気がついた。

「大奥様だ」

「大奥様がお出でになったということは『お狐様』のご開帳ももうすぐだな」

周囲は『大奥様』という単語と、彼女を褒めたたえる言葉でざわめく。

「大奥様?」

「……多分、あそこに座っている女性の事だと思います」

律がこっそりと囁いた。

「『お狐様』の託宣や、顧客とのやりとりはあの『大奥様』と呼ばれる女性が行っているそうです」

古来より日本では審神者や巫女のように神意を解釈し、世に伝えるという役割を務める存在がつきものだった。恐らく『大奥様』もそのような立場なのだろう。

「先ほども少し申し上げましたが、あの『大奥様』という女性が葛葉家を取り仕切るようになってから、一層この家は発展を遂げたとか」

「所謂、やり手婆ってやつ?」

「それ、なんか違くない?」

「ふうん……いずれにせよ」

仲間たちがヒソヒソとおしゃべりを続ける中、ツカサは祭壇の上で微動だにしない老女を半眼でねめつけた。

「……気に入らない婆さんだな」

「……へえ、珍しいこともあるもんだ」

「何が言いたい? 麝香猫」

「いや、何。お前さんがはっきりと自分の感情を口にするなんて、そうあることじゃないって思ってね」

「確かにー! しかも初対面のおばあちゃんなのにね!」

「初対面……」

そう、彼女と自分は初対面のはずだ。

だというのに奥様の姿を一目見た時から、ツカサの心は妙に苛立つのだった。

「でもボク、ツカサの気持ち、何となく分かる―! だってあのおばあさん、なんか怖そうだもん!」

カラス丸が小さく身体を震わせる。

すると祭壇の上の老女はスッと立ち上がった。

「やばっ!? 今の言葉、聞こえちゃったのかな?」

「いや、そうじゃない。どうやらいよいよ始まるようだね」

そうくの言う通りだったらしい。大奥様は両手を真っ直ぐに横へ広げ、たっぷりと間を取ってから祭壇下の人々に語りかけた。

「皆さま、ようこそお集まりいただきました。本日はこの祭壇の奥に祀られ、秘神として滅多にお姿を現さない我が葛葉家の神・『お狐様』と皆さまの縁をお繋ぎする晴れの日でございます。この場にいらっしゃる皆さまには、必ずやお狐様のご利益があり、一層の繁栄が約束されることでしょう」

大奥様はとても老女とは思えない朗々とした張りのある声で語った。

祭壇の下の一同は、彼女の言葉を一字一句聞き漏らすまいとしていて、広間は水を打ったように静まり返っている。

「それでは……『お狐様ご開帳の儀』を始めます」

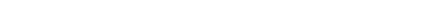

大奥様の声と共に祭壇に掛けられていた御簾が上げられる。中から現れたのは、真っ白な青年だった。

白銀に輝く髪、一点の汚れもない純白を基調とした着物と羽織。猥雑な外界の音を遮断するためだろうか? 耳に着けたヘッドフォンと羽織の飾り紐の深紅が全体のアクセントになっている。

青年はじっと瞳を閉じ祭壇に鎮座していたが、遠目にも彼がとても美しい青年なのだということがよく分かった。

やがてゆっくりと青年が目蓋を開く。白く長いまつ毛に縁どられた彼の瞳は翡翠の如き美しさだった。だがそれでいて、彼はどこを見つめているのか分からなく、ひどく虚ろで、まるで精巧な人形を前にしているようでもある。

生と死、相反する美を白銀の青年は持っていた。

「ひえー! すっごい美形!」

「本当……思わず息を呑むくらいですね」

仲間たちを含め、周囲の人間は『お狐様』と呼ばれた青年の美しさを純粋に褒めたたえていたが、ツカサは彼を一目見た瞬間から自分でも訳が分からない衝撃を覚えていた。呼吸をするのが苦しいぐらい心臓が早鐘を打ち、止まらない。

(なんだ……この感じ!? 俺は……あいつを知っている!?)

例えるなら半身を引きちぎられたかのような苦痛。

魂を持っていかれたような喪失感。

ツカサの脳裏に紅蓮の悪夢に佇む少年の姿が浮かび上がる。

(あいつは……あの少年? あいつは……俺の……)

「……どうしたの? お兄ちゃん?」

隣にいた空がツカサの変調に気がつき声をかけてくるが、ツカサはまともな返事ができなかった。

「さあ、早速『お狐様』のありがたいお言葉を頂戴したいところですが……その前にご紹介しなければならない者たちがおります」

大奥様がスッと右腕を前にやると同時に、祭壇に張り巡らされていた札が怪しく光る。

するとホンネたちが苦悶の声を上げ始めた。

「うわあっ!?」

「くっ……!?」

「大丈夫ですか!? 餓鬼ちゃん!?」

「あんたたち、急にどうしたってのよ!」

「わ、分かんない……」

「無理やり力を暴走させられたような……うっ!」

「何かの術が……発動して……」

ホンネたちはそれぞれが突然湧き上がる力に苦しんでいたが、

特に様子がおかしいのは、カラス丸とツカサだった。

「うっ……ううう……身体が熱いよ! なにこれ!」

「うっ、くっ! あくっ! くはぁっ……!」

「カラス丸! お兄ちゃん!」

「ちょっ……しっかりしなさいよ! 葛葉!」

仲間たちの声はツカサの耳に届いていなかった。

(身体中の血が沸騰したみたいだ……自分の鼓動がうるさくて頭が割れそうに痛む!)

ツカサたちの様子に周囲の人間たちも何事かという様子でざわめき出した。

祭壇上を見れば、この騒ぎでようやく『お狐様』と呼ばれた青年も反応を示し、虚ろな瞳をこちらに向ける。

青年に見つめられると、ツカサは一層息が出来なくなり、その場に倒れ込んでしまった。その拍子に胸元から言ノ葉使いの扇子がこぼれ落ちる。

「あれは……」

『お狐様』の目に初めて生者の灯りが灯った。

と、同時にカラス丸が高く声をあげる。

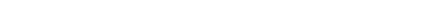

「あ、あああああーーッ!!」

「きゃっ!?」

カラス丸を中心につむじ風が巻き上がり、周囲の人々が吹き飛ばされ、広間に張り巡らされた御幣と榊の葉が千切れそうにはためく。

嵐のような突風が収まる頃には、カラス丸は姿を消しており、代わりに虹色に輝く大きな翼を持つ美丈夫が立っていた。

「クハハハ! 何があったが知らぬが、また会ったな。幼き我が主よ!」

「く、熊野烏丸!? アンタ、どうしてここに!?」

突如成長を遂げた自分のホンネに空は目を丸くする。だがそんな主に熊野烏丸は余裕の笑みを向けた。

「この匂い……ほほう、なかなか面妖な術がこの場には仕掛けられているようだな。我ら妖怪の力を無理やり活性化させるようだ」

「妖怪の力を無理矢理活性化? で、でもお兄ちゃんは……それに熊野烏丸、アンタはもう平気なの?」

「然り。我は天才故にな! ……だが、他のホンネにはこの濃度の妖気はいささか辛いだろう。無論、そこにいる葛葉ツカサにもな」

「葛葉……ツカサ?」

祭壇の上に座していた青年が、熊野烏丸の言葉を聞いて立ち上がる。

「おや、あそこに鎮座ましますのは……」

熊野烏丸は翼をはためかせると、一足飛びで青年の前に舞い降りる。

「……間違いない。其方様は我が主・葛葉 空の真の兄者殿! 『葛葉 銀』殿ではないか!」

「葛葉……銀だって?」

青年の名を聞いたツカサの頭の中で何かが弾けた。

(そうだ! アイツは銀だ! 俺の大事な、かけがえのない……)

だが、そこまでで決定的な『何か』がまだツカサの中に訪れない。そのことがもどかしい。

『何か』を取り戻そうと、ツカサは再び祭壇の上の青年を見つめた。どうやら彼も激しく動揺しているようだった。

「空……君は、空のホンネなのか?」

「然り。兄者殿……もっとも、この姿は今よりもわずかに先の物であるが」

「そんな……どうして、君と空がこんなところに!? それにそっちの彼は……」

儚い青年の声は、隣の老女の鋭い声にかき消される。

「今です! その娘を捕まえなさい! その娘は、新たな雌の『お狐様』です!」

「はっ!」

大奥様の声と同時に、狐面を着けた葛葉家の人間たちが、空めがけて一斉に襲い掛かってきた。突然の騒動に、広間は騒然となる。

「きゃあ!? な、なに!? 一体何なの!?」

「くっ……空!」

ツカサはコントロール出来ない身体でも、必死に空を庇い、葛葉家の者たちと対峙する。

他の仲間たちも皆、慌てて空の周りを固めるようにして彼女を庇っていた。

「この熊野烏丸の許しなく、我が主に手を出すことなど不届き千万であるぞ!」

「そうよ! あんたたち、いきなりこんな小さな女の子に何するつもりなのよ!」

「これが客人に対する態度ですか! 失礼にもほどがあります!」

「変態!」

だが、空を庇おうとしていたのはツカサたちだけではなかった。純白の青年は着物が乱れるのも構わず、祭壇の上から慌てて飛び降りてくると、空と葛葉家の者たちの間に立ちはだかった。

「大奥様! お止めください! 空は……この者たちは、どうか自由に! どうか!」

(ああ、前にもこんなことがあったような……俺はこいつの叫びを耳にしたような)

ツカサは青年の瞳が一瞬、紅玉の輝きをしたのを見逃さなかった。次の瞬間、彼の意識は地獄の悪夢の中に囚われる。

目に見えるのは血の赤、炎の赤、憎悪の赤……そこでツカサは何かに怒り狂い、激情に身を任せ、生ある者の全てに死を与え続けていた。

全てが動かなくなった後に空を見れば、そこには目の前の青年と同じく白銀に輝く満月が彼を見下ろしている。

その月光に促されるように足元を見ると、そこには幾百、幾千の人の残骸が転がっていて、地面は血の海になっていた。

そして、ふと血の海に映る自分の姿を見たツカサは仰天した。

(これが……俺だっていうのか?)

そこに映っていたのは血に染まった一匹の巨大な狐だった。

(ああ……そうだ! 俺はッ! 俺はッ!)

なぜ自分には家族がいないのか? なぜ自分は言葉を視て、他人の内面を知ることが出来るのか? 何故人の言葉を具現化できるのか? 何故ホンネを操ることが出来るのか?

てっきりそれは自分が言ノ葉使いだからだとツカサは、今まで疑いもしなかったのだが……。

(……俺は言ノ葉使いなんかじゃない)

「うっ、くっ! かはぁっ!」

頭が痛み、喉から絞り出すような声が漏れる。だが、どれほどの苦痛に襲われようと、思い出さなければならない。

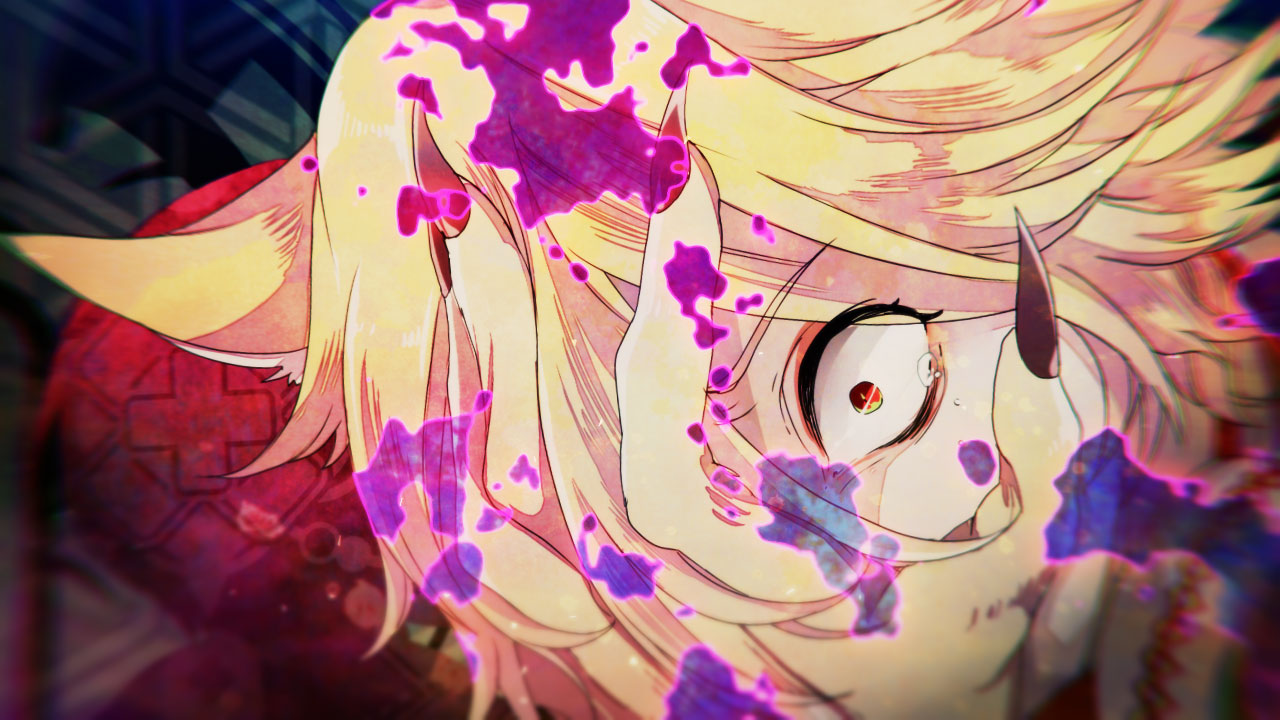

(……なぜ俺が、本物の言ノ葉使いの空と違い、怪しい存在を引き付けてしまうのか……簡単なことだ。俺は『人間』ではなかったんだ。俺は最初から『そっち側』の存在だったッ……!)

全てのくびきから解放されようとしているツカサの中に更なる力が嵐のように吹き荒れ、彼自身を傷つける。

今やツカサの頭には大きな金色の耳が現れ、爪が鋭く伸び始めていた。瞳は炎のような紅蓮へと変わり、トレードマークのヘッドフォンが滑り落ちる。

「ぐぅっ、うぐっ、あぐっ! あああああーーッ!」

「お兄ちゃん!」

「葛葉!」

突然うずくまるツカサに、仲間たちはただ声をかけるしか出来ない。そしてそんなツカサの身を純白の青年も案じていた。

「君は……やっぱりツカサなんだね!? しっかりしてくれ! ツカサ!」

青年の呼び声にツカサは一気に覚醒する。

(そうだ。俺はコイツを……銀を守るために、生まれたんだ!)

次の瞬間まばゆい閃光と共に、ツカサの身体はあの満月の悪夢と同じような大狐へと変化していた。